観葉植物を室内で育てたいけれど、土を使うと虫が発生したり、掃除が大変になったりするのではと不安を感じる方は少なくありません。

そこで注目されているのが、観葉植物の土の代わりの素材を活用した育て方です。

ハイドロカルチャーやゼリー、スポンジなどの代替素材を使えば、清潔さを保ちながら植物を楽しめます。

さらに、虫の発生リスクを抑え、管理の手間も軽減できるのが魅力です。

本記事では、室内で育てる観葉植物で土の代わりに用いる素材や育て方のポイント、虫を防ぐ管理法まで、初心者にもわかりやすく解説します。

清潔に保ちたい、コバエを抑えたい、手間を減らしたいというニーズに対して、最適な選択肢と管理手順を解説します。

【この記事で分かること】

- 土を使わずに育てる原理と向き不向きがわかる

- 代表的な代替材の選び方と比較ポイントがわかる

- 容器選び、水位管理、根腐れ予防の具体策がわかる

- 虫やカビを抑える衛生管理と季節のコツがわかる

室内で育てる観葉植物|土の代わりの素材と基礎

- 土の代わりのもので植物は育つの?

- 土を使わない観葉植物のメリットとデメリット

- 土の代替材の素材と特徴

- 大型の観葉植物は土を使わず室内で育てられる?

- 観葉植物の虫の発生を抑える要点

土の代わりのもので植物は育つの?

まず、土の代わりのものでも植物は育てられるのでしょうか。

植物は根が水分と酸素を受け取れる環境なら土以外でも育ちます。

多孔質で通気と保水のバランスをとれる人工植え込み材(レカトンやセラミスなど)、保水性に優れた水苔、軽くて清潔なヤシ殻チップのベラボン、スポンジなどが代表例です。

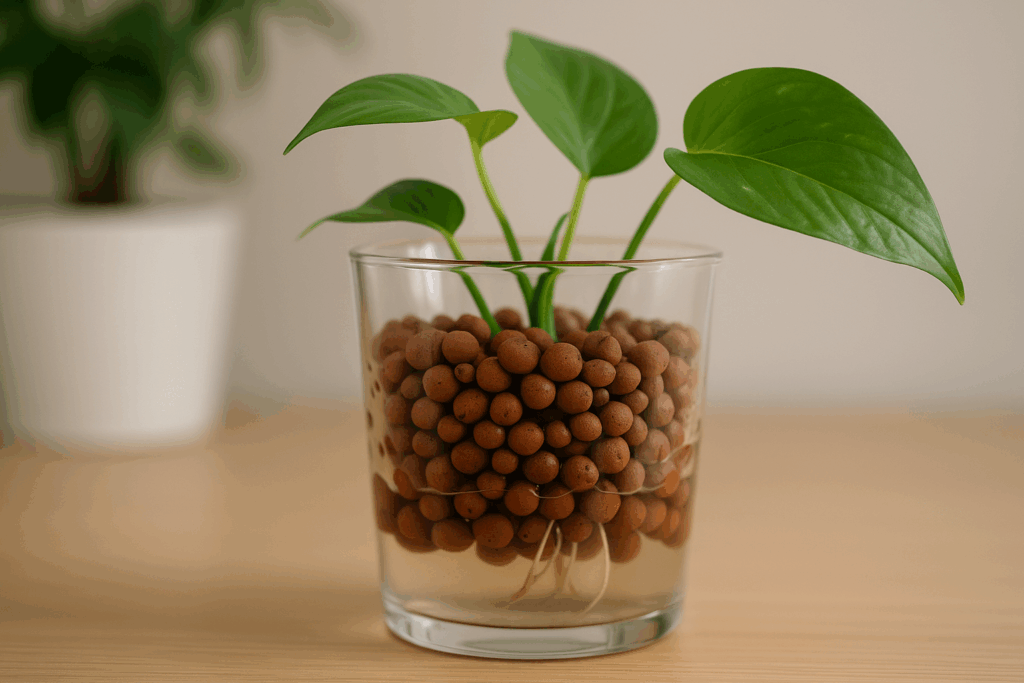

ハイドロカルチャーのように固形材を使う方式では、粒の隙間に空気層ができ、根が酸素を取り込めるのがポイントです。

一方、土で育った株を急に水耕へ切り替えると、根の構造が環境に合わず弱る場合があります。

多くの解説では、土用の根と水耕用の根は性質が異なるとされています。

したがって、最初から水挿しで発根させた挿し穂を使う、もしくは土を丁寧に洗い落としてから徐々に慣らすなどの段階を踏むのが安全です。

土を使わない観葉植物のメリットとデメリット

土を使わない育て方には、室内を汚しにくく清潔に保てる、コバエなど土由来の虫が出にくい、水位や根の状態が見えやすいといった利点があります。

装飾性の高いガラス容器やカラーサンドでインテリア性を高めやすい点も魅力です。

一方で、栽培環境が単調になりがちで大株には向きにくい、藻やカビが発生しやすい、水替えや容器洗浄といった衛生管理が欠かせないとされています。

さらに、土の栄養がないため、ハイドロ用の液体肥料を少量ずつ定期的に与える必要があります。

以上の点を踏まえると、清潔さと手間の質を重視する方に適し、最速で大きく育てたい場合は土栽培が優位と言えます。

土の代替材の素材と特徴

代替材ごとの性質を理解すると、管理が安定します。

以下は主要な選択肢の比較です。

| 代替材 | 素材の特徴 | 通気・保水 | 管理のしやすさ | 向いている用途・植物 |

| ハイドロボール(レカトン) | 焼成発泡の多孔質粒 | 通気と保水の両立 | 水位管理しやすい | ポトス、パキラ、テーブルヤシなど |

| セラミス | 微細多孔の人工粒 | 高い保水性 | 乾湿差が穏やか | 乾きが早い環境の小鉢 |

| 水苔 | 天然の高保水繊維 | 非常に高保水 | 乾きにくい | 小型株、挿し木の発根 |

| ベラボン | ヤシ殻チップ | 通気良好・軽量 | 清潔で扱いやすい | 室内の清潔重視、ハンギング |

| スポンジ | 合成多孔材 | 均一に湿る | カビに注意 | 発根用、短期の栽培 |

| ゼリーボール | 高吸水性ポリマー | 見栄え重視 | 栄養が乗りにくい | 短期の鑑賞向けに限定 |

ゼリーボールは装飾性こそ高いものの、長期の主培地としては養分供給や通気が不足しがちです。

スポンジは発根や短期の維持に便利ですが、常湿環境ではカビが出やすい傾向があります。

日常管理と長期安定性を両立したい場合、多孔質粒(ハイドロボールやセラミス)が扱いやすい選択肢になります。

大型の観葉植物は土を使わずに室内で育てられる?

大型の観葉植物を室内で土を使わずに維持するのは、実務上難度が高い場面が多いです。

水量が増えるほど根の酸素不足が起きやすく、容器の重量も増すため移動やメンテナンスの負担が増えます。

さらに、長期的な栄養供給と根域の確保という点で、土のほうが余裕を持たせやすいと考えられます。

どうしても清潔さを優先したい場合は、ベラボンのような軽量チップを大鉢に組み合わせ、強固な鉢カバーで安定させる方法があります。

それでも生長速度は土より穏やかになりがちで、定期的な液肥管理と根の点検が鍵となります。

以上の点を踏まえると、土を使わない大型は可能ではあるものの、メンテナンスなどの負担は増えるため、中小型の品種で始めるのが現実的です。

観葉植物の虫の発生を抑える要点3選

土を使わない方式は、一般的にコバエやキノコバエといった土由来の虫が発生しにくいとされています。

特に、従来の培養土では有機物の分解過程で虫が集まりやすいのに対し、無機質や人工培地を用いた栽培ではそのリスクが軽減します。

ただし、完全に無縁になるわけではなく、水面や容器の壁面に藻やカビが繁殖すると、虫を引き寄せる要因になります。

そのため、育成環境の衛生を維持することが大切です。

ここでは、虫の発生を抑えるための具体的なポイントを整理します。

1:水位と風通し

根が常に深く水に浸かってしまうと、酸素不足をおこし根腐れが進むだけではなく、停滞した水は虫や微生物の繁殖源になりかねません。

水位は容器の底からおよそ5分の1程度を目安にし、次の給水は水が完全になくなってから行うと健全な環境が維持できます。

さらに、風通しを確保することも重要です。

停滞した空気は湿度を高め、虫やカビを招く原因となるため、室内の空気循環を意識すると乾湿のサイクルが安定します。

サーキュレーターや扇風機を弱風で回すだけでも効果的です。

2:光と容器

直射日光がガラス容器に当たると内部の水温が上昇します。

水温が上がると藻が急速に繁殖する原因となります。

藻が増えると見た目が悪いだけでなく、コバエなどを誘引するリスクも高まります。

これを防ぐためには、レースカーテン越しの柔らかい光に置く、半透明のガラス容器や陶器の鉢を利用する、あるいは遮光性の高いカバーを活用するのが効果的です。

インテリア性を保ちながらも虫の発生を抑えられるため、清潔で快適な栽培環境を維持できます。

3:掃除と入れ替え

容器や培地の衛生状態を定期的に保つことは、虫の発生予防に直結します。

容器は2〜3週間に一度、ぬるま湯と中性洗剤で洗浄し、藻やヌメリを取り除くと良いでしょう。

特にガラスや透明プラスチック容器は内壁に付着物が見えやすいため、早めの対応が清潔感や見た目を保つ鍵となります。

使用しているハイドロボールやセラミスなどの粒材は、数カ月ごとに取り出して水洗いし、天日干しで乾燥させると雑菌や虫を寄せ付けにくくなります。

こうした定期的なリセットを行うことで、虫の発生を未然に防ぎ、観葉植物の健康維持にもつながります。

室内で土の代わりを使って観葉植物を育てる

- 土を使わない観葉植物はズボラ向き?

- ハイドロや水苔の容器と選び方

- 管理頻度と根腐れ対策の基本

- 清潔に保つための衛生管理

- 【まとめ】 室内で観葉植物を土以外で育てる代替材の選び方

土を使わない観葉植物はズボラ向き?

土を使わない観葉植物は、日々の管理をシンプルにしたい人にとって取り入れやすい方法といえます。

土に比べて虫が発生しにくく、床や家具を汚す心配も少ないため、掃除や後片付けの手間が軽減されます。

さらに、培地にハイドロボールやセラミスを使用する場合は、軽量で扱いやすく、清潔感を保ちやすいというメリットもあります。

この点では、ズボラな性格の人や忙しくて時間が取れない人にも適していると考えられます。

一方で、完全に放置してよいわけではありません。

水位が高すぎると根腐れのリスクが増し、逆に水切れを長期間放置すると植物が弱ってしまいます。

また、容器内の藻やヌメリは時間が経つと発生するため、定期的な掃除や水の入れ替えは欠かせません。

つまり、土に比べれば管理の負担は少なくなるものの、最低限の水やりや容器の清掃を行う必要はあるのです。

土栽培と土を使わない栽培の比較表

| 項目 | 土を使った観葉植物 | 土を使わない観葉植物 |

| 水やり頻度 | 週1〜2回程度必要 | 水位確認で2〜3週間に1回程度 |

| 虫の発生リスク | 高い(コバエ、キノコバエ) | 低い(藻が出ると注意が必要) |

| 掃除・管理 | 鉢底や土こぼれで手間が多い | 容器の洗浄で清潔を保ちやすい |

| 重さ | 鉢+土で重く移動が大変 | 軽量で持ち運びがしやすい |

| 見た目 | ナチュラルで自然に近い | 清潔感がありインテリア性が高い |

したがって、土を使わない観葉植物は「ズボラすぎる人には不向き」ですが、「日常の手間を減らしつつ、基本的な管理はできる人」にとって非常に相性の良い育て方といえます。

ハイドロや水苔の容器と選び方

容器は底穴なしのガラスや陶器が一般的です。

透明容器は水位を確認しやすく、陶器は遮光で藻を抑えやすいという利点があります。

水位計を差せる構造だと、非透明容器でも管理が簡単です。

底穴のある鉢にハイドロボールだけを入れる方法は、通水性が高すぎて乾きやすく、頻繁に水やりが必要になります。

腰水や受け皿を使う工夫をしない限り、ハイドロの利点である安定した水位維持が難しいため、基本は底穴なし容器で水位を管理する方式が無難です。

植え付けの手順

- 根の土をやさしく洗い落とし、傷んだ根を整理します。

- 容器底に洗浄済みの粒材を薄く敷き、株を安定させます。

- 粒材で株元を固定し、水位計がある場合は挿し込みます。

- 初回の水は底から1/5程度にとどめ、2〜3週間後から液肥を開始します。

管理頻度と根腐れ対策の基本

根腐れは酸素不足と過湿が原因です。

水位は根の先端が軽く触れる程度を基準にし、次の給水は完全に水がなくなってから行いましょう。

季節により蒸散量が変わるため、同じスケジュールに固執せず、根と葉の様子で調整するのが重要です。

| 季節 | 置き場所の目安 | 水位・給水の目安 | 肥料の目安 |

| 春〜初夏 | 明るい日陰 | 水位1/5、乾いてから給水 | 2〜3週間ごとに薄めの液肥 |

| 真夏 | 直射回避・風通し | 水位やや低め、頻度は増 | 葉焼け注意、濃度は控えめ |

| 秋 | 明るい室内 | 春と同様に戻す | 月1〜2回程度に減 |

| 冬 | 暖かい室内 | 水位低く乾燥長め | 肥料は基本休止 |

液体肥料はハイドロ用を薄めて使用します。

メーカーの案内では、植え替え後2〜3週間は肥料を控えるとされています。

根腐れの兆候(根の褐変、異臭、葉のしおれ)が見られたら、速やかに水を捨て、容器と粒材を洗浄し、傷んだ根を整理して水位を下げると回復しやすくなります。

清潔に保つための衛生管理

長く安定させるには、定期的な洗浄と入れ替えが欠かせません。

容器はぬるま湯と中性洗剤でヌメリを落とし、粒材は流水でよくすすいだ後に乾燥させます。

多孔質材は数カ月に一度天日干しを行うと、臭いとカビを抑えやすいです。

直射日光が当たる場所のガラス容器は藻が付きやすいため、レースカーテン越しにする、陶器や半透明のカバーを使う、カラーサンドの上層だけ取り替えるなどの工夫が有効です。

水道水のカルキは通常問題ありませんが、白い析出が気になる場合は、水替え時に軽く拭き取ると見た目を保てます。

【まとめ】 室内で観葉植物を土以外で育てる代替材の選び方

- 土以外でも根が水分と酸素を得られれば室内で育つ

- 清潔さや虫対策を優先するなら代替材が有効

- 多孔質の粒材は通気と保水のバランスが取りやすい

- ゼリーボールは短期鑑賞向けで長期栽培は不向き

- スポンジは発根補助には便利だがカビに注意

- 大型株は重さと水量管理が難しく中小型が現実的

- 透明容器は水位が見やすいが藻対策を要する

- 陶器容器は遮光性があり苔化を抑えやすい

- 水位は底からおよそ五分の一を上限の目安にする

- 次の給水は水が切れてからが根腐れ防止に有効

- 肥料はハイドロ用を薄めて二〜三週間後から開始

- 定期の洗浄と天日干しで清潔と匂いをコントロール

- コバエは土由来が多く代替材で抑制しやすい

- サンスベリアなど乾燥を好む種は水位を低めに維持

- まずはポトスやパキラなど丈夫な品種から始める

コメント