断捨離を進めた結果「気づけば趣味がなくなった」「何をしても楽しく感じられない」そんな悩みを抱える人は少なくありません。

片付けによってモノだけでなく心の支えまで手放してしまい、無気力や欲がなくなる感覚に戸惑うケースもあります。

勢いで趣味を全部手放して後悔したり、以前と性格が変わったように感じたり、時には悲しくなったりするでしょう。

しかしそれは、価値観の変化が進んでいるサインでもあります。

本記事では、断捨離で趣味がなくなった背景にある心理や物欲の変化、さらにそこから生活の満足度を取り戻すための実践的な対処法を詳しく解説します。

これから断捨離を進めようと考えている方、今まさに断捨離して後悔している方は参考にしてください。

【この記事で分かること】

- 趣味がなくなったと感じる主因と心のメカニズムを理解できる

- 無気力や欲の減退に対する具体的な立て直し方がわかる

- 趣味を捨てた後に後悔しないための再設計手順を学べる

- 医療受診の目安とセルフチェックの観点を把握できる

断捨離で趣味がなくなった原因とは

- 見極め基準と保留ボックスの使い方

- どうでもよくなった 無気力の正体を探る

- 欲がなくなる心理と背景を理解する

- 物欲がなくなったのは正常か見分ける

- 性格が変わると感じる要因を整理する

見極め基準と保留ボックスの使い方

断捨離を行うときに見極めの基準をしっかり定め、保留ボックスを使用してみてください。

片付けの勢いが強いと、判断基準が曖昧なまま処分が進み、後から虚無感が生まれます。

基準を言語化し、保留ボックスを併用すると、趣味領域の意思決定を段階的にできます。

具体的には、使用頻度、感情価、代替可能性、保管コストの四軸で評価し、迷う物は期限付きで保留に回しましょう。

期限を1〜2週間に設定し、再評価の際は当初の基準に照らして判断します。

基準と保留をセットで運用すると、衝動的な捨てすぎを抑えられ、後悔のリスクが下がります。

評価の目安を表で整理

| 評価軸 | 質問例 | 判断のヒント |

| 使用頻度 | 過去1年で実使用は何回か | 0回なら処分候補、3回以上は残す候補 |

| 感情価 | 触れた時に前向きか | 説明抜きの嫌悪感は処分、軽い迷いは保留 |

| 代替可能性 | 無くても代替できるか | 代替容易は処分寄り、唯一無二は残す寄り |

| 保管コスト | 面積・維持費は適正か | 場所逼迫や維持費発生は見直し |

どうでもよくなった 無気力の正体を探る

断捨離を終えた後に「どうでもよくなった」と無気力になるのはなぜでしょうか。

片付けを終えた直後は、達成感とともに大きな安堵感が訪れます。

しかしその解放感が落ち着いた頃、ふと「何もしたくない」「どうでもよくなった」と感じる瞬間が現れることがあります。

これは珍しいことではなく、心理学的にも自然な反応なので不安になる必要はありません。

断捨離によって生活環境が整い、外的刺激が急に減少したことで、脳が報酬を感じにくくなっている状態です。

報酬の減少がもたらす心理的変化

行動科学では、人が何かを達成したときに得る「報酬感覚」が、行動の継続や意欲に直結するとされています。

モノを買う、集める、使うといった行為は小さな報酬の連続でした。

それらを断つことで、日常の中から「即時の喜び」が減少し、脳が刺激不足を感じるようになります。

これが無気力感や倦怠感の正体です。

無気力を回復するための小さな報酬設計

重要なのは、失われた報酬を再び日常の中で再設計することです。

大きな目標ではなく、短時間で達成可能な行動を積み重ねることで、自己効力感を取り戻せます。

例えば以下のようなタスクが効果的です。

- 15分の散歩を日課にする

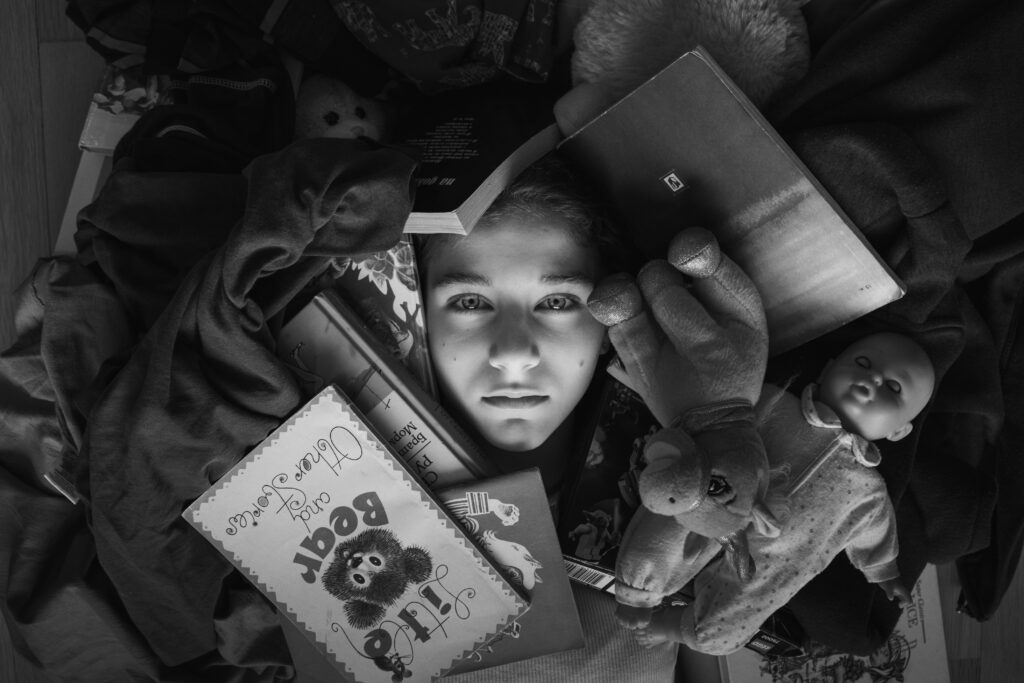

- 10分間の読書メモをつける

- 朝の植物の水やりを習慣化する

- 寝る前に1日の感謝を3つ書き出す

これらの行動は即時に完了でき、達成感を伴います。

成果を手帳やアプリで視覚化すれば、「できた」という感覚が積み重なり、徐々にエネルギーが戻っていくでしょう。

無気力は一過性のプロセス

以上の点からもわかるように、無気力は多くの場合、価値観や生活リズムが再編されている途中の一時的な現象です。

焦って以前の状態に戻そうとするよりも、淡々と小さな達成を重ねる方が効果的です。

断捨離で得た静けさを、次の創造的なエネルギーに変える過程と捉えると、自然に回復の兆しが見えてきます。

欲がなくなる心理と背景を理解する

断捨離を進めていくと「欲がなくなった」「何かを手に入れたい気持ちが薄れた」と感じる人が増えます。

これは意志の弱さではなく、心理的なバランスの変化によるものです。

モノを減らし、消費を見直す過程で、これまで無意識に感じていた“欲のノイズ”が静まるのです。

消費文化から距離を取ることで起こる変化

現代社会では「新しいものを買う」「便利にする」といった行為が満足感と結びついてきました。

しかし断捨離を通じてその価値観を見直すと、購買や所有による一時的な幸福感よりも、心の安定や自由な時間のほうが価値を持つようになります。

このシフトが、表面的には「欲がなくなった」と感じる原因です。

欲の質を入れ替えるという考え方

欲の総量を戻す必要はありません。

むしろ「どんな欲を持ちたいか」を選び直すことが、成熟した生き方につながります。

たとえば次のような非物質的な欲求は、断捨離後の生活と相性が良いものです。

- 時間の自由を増やす

- 健康や体力を整える

- 信頼できる人間関係を深める

- 自然との触れ合いを増やす

これらは「所有」よりも「体験」から得られる満足感であり、長期的な幸福に直結します。

欲を持つこと自体を否定せず、その方向性を再設計して、心の充実を取り戻しましょう。

欲の静けさを前向きに受け止める

欲がなくなったとき、多くの人は「自分が冷めた」と感じます。

しかしそれは、価値観が深まり、外側ではなく内側に関心が向いている証拠です。

この静けさの時期を経て、新しい関心や使命感が自然と芽生えてきます。

欲の変化は衰退ではなく、成熟のプロセスなのです。

このように、「どうでもよくなった無気力」も「欲がなくなる感覚」も、断捨離がもたらす自然な心理的揺らぎです。

それらを恐れるのではなく、次の価値へと進むための通過点として受け止めることが、より豊かな暮らしへの第一歩になります。

物欲がなくなったのは正常か見分ける

断捨離を続けていると「物欲がなくなった」と感じる人は多くいます。

これは一見、不安に思える変化ですが、実際にはミニマリズムや節約が定着してきた段階に見られる自然な揺り戻しです。

モノを買う楽しみよりも、空間や時間の快適さに価値を見出すようになった結果と考えられるでしょう。

倹約とミニマリズムによる心理的反応

断捨離の目的は、単にモノを減らすことではなく「自分にとって本当に必要なもの」を選び取る力を育てることにあります。

断捨離を行うと購買行動の多くが惰性やストレス発散によるものだったと気づき、自然と購買欲が減退していきます。

とくに断捨離後の環境が整うと、視覚的な満足感が得られるため、以前ほど「欲しい」と感じなくなるのです。

これは心理的な安定が訪れたサインであり、異常ではありません。

物欲の減退が示す「安定」と「停滞」の境界線

一方で、物欲の減退が他の生活機能にまで影響している場合には注意が必要です。

例えば、以下のような状態が2週間以上続く場合、心身の不調が背景にある可能性があります。

- 食欲や睡眠の質が低下している

- 趣味や人との関わりへの関心が薄れている

- 何をしても楽しく感じられない

- 疲れが取れず、朝起きるのがつらい

公的な医療情報では「気分の落ち込みが2週間以上続き、興味や喜びを感じにくくなった状態」が続く場合、専門家への相談が推奨されています。

したがって、物欲だけが一時的に落ち着いている場合は自然な経過として観察して構いませんが、生活全体に無関心が広がっているなら相談を検討するのが現実的です。

心の健康を守るための実践的な工夫

- 新しい体験に小さく挑戦する(例:図書館で借りた本を読む、近所の散歩コースを変える)

- 誰かと会話する機会を意識的に設ける

- 食事や睡眠のリズムを整える

- 欲を「買うこと」ではなく「感じること」で満たす(自然、美術、香りなど)

これらは、心のリズムを整えながら穏やかに意欲を取り戻す助けになります。

物欲の変化を「異常」と捉えず、心身の調整が進んでいるサインとして受け止めることが大切です。

性格が変わると感じる要因を整理する

断捨離を終えたあと「性格が変わった気がする」と感じる人は少なくありません。

これは、身の回りの環境変化が自己認識に影響を与える自然な心理反応です。

家の中の景色が変わることで、思考の整理が進み、静かな時間が増えるからです。

環境変化がもたらす自己像の変化

人の性格は環境と強く結びついています。

モノが多かった頃は、選択や管理に追われ、外部刺激が多く存在しました。

一方で、断捨離によって刺激源が減ると、判断の負荷が下がり、思考の深まりが生まれます。

その結果、以前より穏やかになったり、他人への興味が減ったりといった変化が起こるのです。

これを「性格が変わった」と感じるのは、自己像が更新されつつあるためです。

自己否定に陥らないための視点

変化を感じたときに陥りやすいのが「昔の自分に戻りたい」という自己否定の感情です。

しかし、性格は固定されたものではなく、環境に適応して常に変化します。

むしろ断捨離によって価値観が明確化した今こそ、自分に合った行動規範を再構築する好機です。

焦らず、今の自分に合ったペースで行動を選び直すことが、安定した自己像を育む鍵になります。

社交や創作を「強度より頻度」で再開する

断捨離後の静かな時間に慣れすぎると、外界との関わりを避けがちになります。

再び社交や趣味を取り戻す際は、負荷の大きな挑戦ではなく「少しずつ頻度を上げる」方法が効果的です。

- 1日5分だけ創作活動をしてみる

- 週1回、家族や友人と短い会話を楽しむ

- 近所のカフェや図書館など、安心できる外出先を増やす

このような「小さな接続」を重ねることで、自分の中に新しいリズムが生まれます。

行動を通じて心の輪郭が再び明確になり、性格が変わったという感覚は次第に落ち着いていきます。

環境が整い、モノが減ることで訪れる静けさは、喪失ではなく再構築の始まりです。

物欲や性格の変化を不安視する必要はありません。

それらは、自分の本質と向き合う過程で生じる自然な通過点であり、より自由で安定した生き方へと導くサインなのです。

断捨離で趣味がなくなったときの立て直し方

- 家族と共有物を処分するときの合意形成

- 趣味を全部手放した後の揺り戻しへの対応

- 悲しくなる時の環境と心の整え方

- 病気になった可能性の線引きと相談先

- 【まとめ】断捨離で趣味がなくなった時対処法

家族と共有物を処分するときの合意形成

断捨離を進める際に見落とされがちなのが、家族との共有物に関する合意形成です。

個人の判断でモノを処分すると、家族にとって大切な記憶や趣味の痕跡まで失われ、信頼関係にひびが入る可能性があります。

片付けは個人の問題ではなく「共同生活の再設計」であるため、家族全員の納得を得ながら進めるのが何より大切です。

なぜ合意形成が重要なのか

家庭内のモノには、所有者が一人とは限らないものが多数存在します。

家具、写真、趣味の道具、子どもの作品など、それぞれに思い出や感情が結びついています。

こうした共有物を一方的に処分すると、単なる物理的損失ではなく「思い出を奪われた」という心理的損失を相手に与えかねません。

したがって、片付けは“相手の感情”も一緒に整理するプロセスと捉える必要があります。

合意を得るための4つの基本ステップ

家族間のトラブルを避けるには、次のような4つのステップで話し合いを進めるのが効果的です。

| ステップ | 内容 | 目的 |

| ① 対象範囲の明確化 | どの場所・品目を整理するのかを具体的に決める | 「勝手に触られた」という誤解を防ぐ |

| ② 判断基準の共有 | 使う頻度・思い入れ・機能性などを共通の軸にする | 感情ではなく事実で話し合える |

| ③ 処分方法の選定 | 売却・寄付・再利用・廃棄などを相談して決める | 罪悪感や後悔を減らす |

| ④ 保留期間の設定 | すぐに決められないものは一定期間保留 | 感情を落ち着かせる時間を確保 |

このように、段階的な合意プロセスを踏むことで、家庭内の摩擦を最小限に抑えながら片付けを進められます。

思い出の品をめぐる感情的な摩擦を和らげる方法

とくに注意すべきなのが「思い出の品」です。

子どもの作品や旅行の写真、贈り物などは、実用性よりも感情的価値が大きいため、判断が難航しやすい領域です。

この場合は、写真に撮って記録を残してから縮小保管する方法が有効です。

例えば、アルバムをスキャンしてデジタル化し、オリジナルは数点だけを残すなど、形を変えて思い出を保存すれば、物理的スペースを減らしつつ感情の納得も得られます。

合意形成をスムーズにするための実践ポイント

- 話し合いは休日やリラックスした時間帯に行う

- 処分の可否は「即決」より「一度保留」で進める

- 家族の中に“最終決定者”を設けない

- 処分後に写真で成果を共有し、達成感を共有する

こうした小さな配慮の積み重ねが、後悔のない断捨離を実現します。

また、合意内容をノートや共有アプリに記録しておくことで、「誰が何に同意したか」を明確にでき、後からの誤解を防ぐ効果もあります。

家族の関係を深める断捨離へ

家族と共有物を整理するプロセスは、単なる片付けではなく「価値観の再確認の場」でもあります。

お互いが何を大切にしているのかを理解し合うことで、信頼関係がより深まり、住まいも心も整っていきます。

片付けを通じて家族が対立するのではなく、一緒に未来の暮らしをデザインする時間に変えていくことが、満足度の高い断捨離を成功させる秘訣です。

趣味を全部手放した後の揺り戻しへの対応

勢いで趣味を全部手放した後は、手持ち資源がゼロになり再開の障壁が高くなります。

再設計の第一歩に、趣味の目的の洗い出しを行いましょう。

制作か鑑賞か、交流か健康か、目的によって最小限のセットは異なります。

次に、レンタルやサブスク、シェアスペースを活用し、所有ではなく利用で再開しましょう。

初期投資を抑えつつ満足度を確認できるため、再燃か撤退かの判断が落ち着いて行えます。

以上の手順で、後悔を学びに変えられます。

再開に必要な最小セット例

| 目的 | 最小アイテム | 所有代替の例 |

|---|---|---|

| 楽器演奏 | 楽器1式 | 音楽スタジオの時間貸し |

| 写真 | スマホカメラ | 機材レンタルで週末のみ |

| 読書 | 端末または図書カード | 図書館と電子書籍サブスク |

| 運動 | 動きやすい服 | 近所の公園と公共ジム |

悲しくなる時の環境と心の整え方

断捨離を終えたあとの部屋は、整然として清潔感が増す一方で、静けさや空白が強調されます。

その結果、以前より「部屋が冷たく感じる」「なんだか悲しくなる」といった感情が生じやすくなります。

これは、環境心理学的にも説明できる現象であり、人間は「適度な刺激」によって心の安定を保つ傾向があるためです。

モノを減らすと視覚・聴覚・触覚への刺激が急に減り、心が寂しさを感じるのです。

環境が情緒に与える影響

断捨離によって得た静けさは、最初こそ心地よくても、長期間続くと“感情の流れ”を遮断することがあります。

これはとくに、長年賑やかな環境に慣れていた人や、感情を外に出すことでバランスを保ってきた人に起こりやすい現象です。

モノが少ない空間は、刺激が少ない分、内面の寂しさや不安が強く浮かび上がるため、「悲しくなる」という感情と結びつきやすくなります。

空間に「穏やかな刺激」を戻す工夫

静まり返った部屋を再び心地よい空間に変えるには、わずかな刺激を加えることがポイントです。

多くを足す必要はありません。

以下のような工夫で、雰囲気を柔らかく保てます。

- 照明の色温度を下げる:白色ではなく、2700〜3000K程度の暖色系ライトにすると安心感が増す

- 観葉植物を1〜2鉢取り入れる:自然の緑は心理的な鎮静効果があるとされています

- 音のレイヤーを加える:静寂を避けるために、環境音やアコースティック音楽を流す

- 香りを取り入れる:アロマオイルやお香を使うことで、嗅覚から情緒を刺激できる

- テクスチャのあるファブリックを使う:リネンやウールなど、触感の温かい素材を一点加える

過剰な所有に戻らずに心を満たす

ここで重要なのは「悲しさを埋めるために再びモノを増やさない」ことです。

感情を満たすのは数ではなく、質の高い刺激です。

照明・音・香り・触感といった五感をやさしく刺激する環境をつくれば、モノが少なくても心は落ち着きます。

断捨離の効果を維持しながら情緒の安定を取り戻すことができるのです。

病気になった可能性の線引きと相談先

断捨離のあと、気分の落ち込みや無関心が続くと「もしかして病気なのでは」と不安になる人もいます。

実際、心の不調と単なる気分の変化を見分けるのは難しいですが、期間と生活への影響度を基準にすると判断しやすくなります。

一時的な気分変化と不調の違い

誰でも片付けのあとには一時的な虚無感を覚えることがあります。

しかし、次のような状態が2週間以上続く場合は、専門機関への相談が推奨されています(厚生労働省などの公的情報より)。

- 以前楽しめていたことに興味を持てない

- 朝起きるのがつらい、仕事や家事が続かない

- 食欲や睡眠のリズムが崩れている

- 焦りや悲しみが止まらない

- 死について考えることが増えた

これらは心身のエネルギーが大幅に低下しているサインであり、早めの相談が安心です。

自己判断で「そのうち治る」と放置するのは避けましょう。

自己チェックと相談の目安

| 状況 | 目安期間 | 初動の行動 |

| 軽度の気分低下 | 1〜2週間以内 | 生活リズムの見直し、家族や友人への相談 |

| 生活に支障が出始めた | 2週間以上 | かかりつけ医、地域のメンタル相談窓口へ |

| 危機的なサインがある | 即時 | 緊急の医療相談(#7111など)または救急の利用 |

不安を感じたときにできること

- 睡眠と食事のリズムを整える

- 誰かと日常会話を交わす時間をつくる

- 日記やメモで気分の変化を「見える化」する

- 一人で抱えず、公的な相談窓口(自治体・医療機関)を活用する

放置せず「早めの相談」が回復の近道

心の不調は、早期対応ほど回復が早いとされています。

気分の落ち込みや無関心が長引くときは「迷ったら相談する」という姿勢で問題ありません。

断捨離を通じて環境を整えることは素晴らしい行動ですが、同時に心の健康も整えることが、真の意味での“片付いた暮らし”につながります。

【まとめ】断捨離で趣味がなくなった時対処法

断捨離で趣味がなくなったと感じるのは、決して珍しいことではありません。

モノを減らす過程で、これまで自分を支えていた楽しみや関心の対象までも手放してしまうことがあります。

その結果、無気力になったり、欲がなくなるように感じたり、時には悲しくなることもあるでしょう。

しかし、それは心の病気とは限らず、価値観の再構築が進んでいるサインでもあります。

無理に元に戻るのではなく、新しい自分の軸を育てることが、再び満足できる暮らしへの第一歩です。

- 趣味がなくなった感覚の多くは価値観再編の過程に位置づく

- 判断基準の可視化と保留運用が後悔の予防に直結する

- 無気力は報酬設計の再構築で緩やかに改善が期待できる

- 欲の総量ではなく質の更新が満足度の回復を助ける

- 物欲の低下のみは経過観察で広範な無関心は相談を検討

- 家族の合意形成は範囲と保留期間の明確化が要点となる

- 趣味再開は所有ではなく利用から試し最小セットで始める

- 部屋の静けさを照明植物音香りで穏やかに調整していく

- 悲しさは環境由来も多く小さな演出で感情を支えられる

- 2週間以上の機能低下は専門機関への相談目安とされる

- 思い出品は記録化と縮小保管で感情負担を軽減できる

- 行動は強度より頻度を重視し短時間の成功体験を積む

- 片付けは目的達成の手段であり自己否定の材料ではない

- 価値観の変化を受け止め日常の満足源を再編集していく

- 断捨離で趣味がなくなった不安は再設計で回復可能といえる

コメント