ミニトマトの栽培を終えるタイミングに迷っていませんか。

秋が深まるにつれ実の色づきが遅くなり、葉が枯れ始めると「そろそろ片づけるべき?」と感じる方も多いでしょう。

ミニトマトの片付け時期は、気温や株の状態によって最適な判断が異なります。

この記事では、最低気温を目安にした判断方法や、収穫終わりの見極め方、木化が進んだ株の処理のコツを詳しく解説します。

さらに、冬を越す方法としての室内管理や、外での越冬の現実性、冬栽培のメリット・デメリットも比較し、多年草としての性質を踏まえ、次のシーズンにつなげる管理法も紹介します。

ミニトマトの片付け時期を正しく理解することで、無駄なく株を整理し、翌年の栽培をより良いスタートに導くことができます。

どのタイミングで片づけるか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

【この記事で分かること】

- 最低気温を軸にした片づけ時期の見極め方

- 地域差を踏まえた収穫時期と終わりの判断

- 室内越冬と屋外越冬の条件と管理ポイント

- 木化株の扱いと翌年に備える土と資材の整理

ミニトマトの片付け時期の判断基準

- 最低気温を目安に終了判断

- 収穫時期は何月が一般的?

- 収穫終わりの見極めポイント

- 木化が進んだ株の扱い方

- ミニトマトは多年草?性質を理解

最低気温を目安に終了判断

ミニトマトは暖地性で、夜間の最低気温が下がるほど生育や実つきが鈍ります。

一般的に15℃を下回る頃から花が咲いても実つきが不安定になり、10℃を下回ると成長がほぼ止まるとされます。

さらに気温が7℃前後まで下がり霜の恐れが出る頃は、葉や茎が傷み始め、株全体の品質が急速に低下します。

ミニトマトを片づけるかどうかの判断は、直近1〜2週間の最低気温の変化を目安にするとよいです。

天気予報で10℃を下回る日が増えたり、霜の注意報が出たりした場合は、未熟な実を追熟させたり、青い実を料理に活用したりして、計画的に片づけの準備を始めましょう。

屋外栽培では、気温の低下だけでなく、日照時間の短さや湿度の高さも病気を引き起こしやすくなるため、これらの環境要因もあわせて考慮する必要があります。

片づけ時期の目安表

| 気温・予報の目安 | 株の変化 | 推奨アクション |

| 夜間15℃を下回る日が続く | 花は咲くが結実が鈍い | 追肥は控え、残果の肥大を優先管理 |

| 夜間10℃前後が増える | 肥大停滞・着色遅延 | 未熟果を収穫し追熟、片づけ準備開始 |

| 7℃前後・霜予報 | 葉茎が傷む・落葉 | 株の撤去、資材洗浄と土のリセット |

収穫時期は何月が一般的?

ミニトマトの収穫時期は何月が一般的でしょうか。

露地・ベランダ栽培では、多くの地域で7〜9月が最盛期です。

暖地では10月まで収穫が続く場合がありますが、秋が深まるほど実の肥大と着色に時間がかかります。

中間地では11月に入ると最低気温が10℃を切りやすく、屋外で品質を保った収穫を継続するのは難しくなります。

寒冷地では初霜が早いため、9〜10月で計画的に終了する設計が現実的です。

地域差を踏まえると、次作(秋冬野菜や来春の準備)との兼ね合いで、土のリフレッシュ期間も確保する必要があります。

土の太陽熱消毒や資材の乾燥・保管を考えると、片づけは目標時期の2〜4週間前から逆算して進めるとスムーズです。

収穫終わりの見極めポイント

終わりを引き延ばして実を待つより、品質と来季準備を優先する見切りが結果的に有利になる場合が多いです。

以下のサインが複数当てはまるなら終了が妥当でしょう。

- 新しい花が咲いても着果しない、もしくは極端に小さい

- 果実の肥大や着色が2週間以上停滞している

- 下葉の黄化・落葉が進み、草勢が戻らない

- 病害虫の再発が続き、防除コストが見合わない

- 週間予報で最低気温10℃未満が増えてきた

未熟果は紙袋やポリ袋にリンゴなどと入れて追熟すると赤らみやすく、青い実はピクルスやジャムなどに活用できます。

要するに、気温低下で成長が望めないと判断した段階で、残渣の撤去と土壌管理に切り替えるのが合理的です。

木化が進んだ株の扱い方

シーズン後半、主茎が木質化して折れにくくなる木化はよく見られます。

木化は老化と低温・乾燥の影響が重なるサインで、回復を狙うより計画的な終了が現実的です。

撤去時は以下の手順が作業効率を高めるので参考にしてください。

- 数日前から水やりを控え、土をやや乾かして軽量化します

- 誘引や結束を外し、主茎は段階的に短くカットします

- 根鉢は無理に引き抜かず、スコップで周囲を切り離してから外します

- 枝葉・茎は病害の持ち越しを避けるため土に残さず処分します

- 支柱・ネットは泥を落として乾拭きし、完全乾燥後に通気保管します

土は石灰でpHを整え、有機物を補給し、必要に応じて太陽熱消毒でリセットしておくと次作が安定します。

ミニトマトは多年草?性質を理解

ミニトマトは実は「多年草」に分類される植物で、条件が整えば翌年も花を咲かせ、実をつけ続ける生命力を持っています。

しかし、日本のように冬季に気温が大きく下がる地域では、低温によって地上部が枯れてしまうため、実際の家庭菜園では「一年草」として扱うのが一般的です。

とはいえ、適切な環境を整えれば、ミニトマトを翌年に持ち越す「越冬栽培」も不可能ではありません。

とくに脇芽を利用した挿し木(さしき)による若返り栽培は、多年草の性質をうまく活かせる方法です。

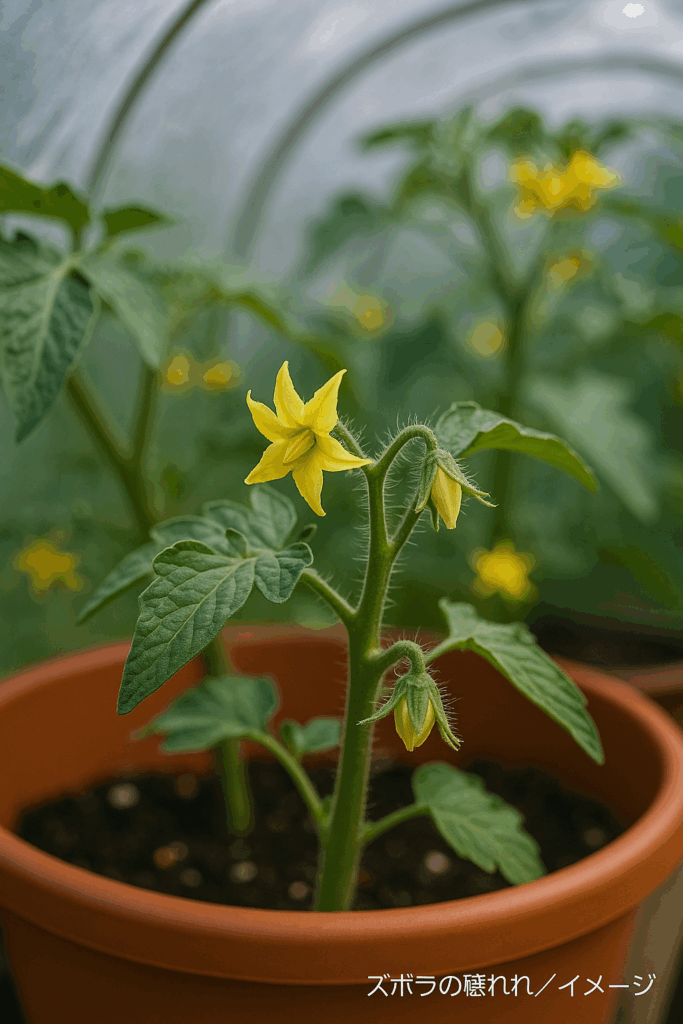

秋のうちに健全な脇芽を10センチほど切り取り、清潔な培養土に挿して根を出させれば、冬の間も小型の株として育てられます。

そのまま暖かい室内や温室で管理すれば、春に定植して再び収穫期を迎えることができます。

多年草管理を行うためのポイント

ミニトマトを多年草として維持するためには、以下の3つの条件を意識することが欠かせません。

- 温度の維持

ミニトマトの最適生育温度はおおむね20〜28℃前後で、15℃を下回ると活動が鈍ります。

冬季でも最低でも15〜20℃を保てるよう、室内での栽培や簡易温室の利用が必要です。

夜間の冷え込みを防ぐため、断熱マットやヒーターを併用すると安定します。 - 十分な光量の確保

日照不足は生育を著しく妨げます。

特に冬は日照時間が短いため、LEDの植物育成ライトを使用して補光するのが効果的です。

光は1日あたり12〜14時間程度を目安に与えると、徒長を防ぎ、株の健康を維持できます。 - 湿度と風通しのバランス

室内栽培では湿度がこもりやすく、病害虫が発生しやすい環境になりがちです。

加湿を避け、定期的に空気を入れ替えることで、カビやハダニなどのトラブルを防ぎます。

多年草化のメリットと課題

多年草として栽培する最大のメリットは、春の植え付け準備が不要で、生育初期の手間を省ける点にあります。

前年の株を引き継ぐため、発芽・育苗の時間が短縮され、早い段階で開花・結実が始まる可能性もあります。

一方で、越冬には暖房費や照明などの維持コストがかかるほか、病害虫の持ち越しリスクも増えます。

また、株が古くなるにつれて収量や果実の品質が落ちやすくなるため、数年連続で同じ株を使うのは現実的ではありません。

そのため、多年草的な管理を行う場合でも、1〜2年を目安に「脇芽挿し」で更新していくのが理想的です。

越冬を検討する際の判断基準

- 室内で15℃以上を安定して保てる環境がある

- 十分な日照または補光設備を確保できる

- 病害虫のリスクを管理できる清潔な栽培環境が整っている

これらを満たせない場合は、無理に越冬を試みるよりも、シーズンごとに新たな苗を育て直す方が、結果的に健康で実付きの良い株を育てやすいです。

ミニトマトを多年草として維持することは理論上可能ですが、現実的には「一年草として栽培しつつ、脇芽挿しで若返りを図る」方法が、手間と成果のバランスが最も優れた選択と言えます。

地域別ミニ トマトの片付け時期の目安

- 冬場の室内での管理と注意点

- 越冬するための外での防寒対策

- 冬を越す方法と管理の要点

- メリット・ デメリットを比較

- 【まとめ】ミニトマトの片付け時期

冬場の室内での管理と注意点

室内管理に切り替える場合は、温度と光の確保が鍵です。

日中20℃前後、夜間も15℃付近を維持できれば生育は維持しやすく、着果も期待できます。

窓辺の直射日光だけでは冬季は光量不足になりがちなので、補光を検討してください。

LED育成灯は30〜40W相当を株の上30〜40cmに設置し、日長を12〜14時間に調整すると徒長を抑えやすいです。

用土は屋外より乾きにくく、過湿が根傷みを招きます。

指先で2〜3cm下が乾いてからたっぷり与えるサイクルに改め、受け皿の水はその都度捨てましょう。

開花期は軽い振動受粉を週数回行うと着果が安定します。

室内ではハダニやコナジラミの発生に注意し、葉裏の観察と早期の物理的除去を徹底してください。

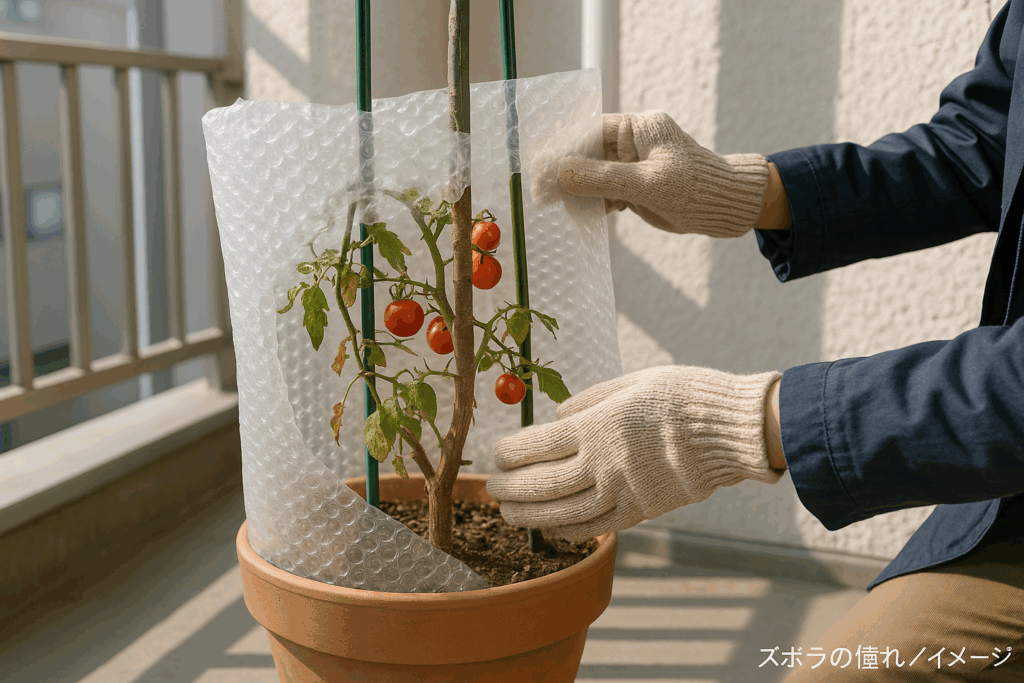

越冬するための外での防寒対策

屋外での越冬は、暖地や都市部の暖かいベランダであっても難易度が高めです。

最低気温が10℃を下回る時期が続く地域では、品質の維持が難しいのです。

どうしても継続する場合は、以下の対策を重ねてリスクを下げましょう。

- 行灯支柱や簡易温室で風を避け、夜間は不織布と透明フィルムで二重保温

- 株元にマルチや敷き藁を施して地温低下を緩和

- プランターは断熱材の上に置き、夜間は壁際や室外機の風が当たらない場所へ移動

- 低温時の水やりは朝に限定し、夕方以降は避けて根傷みを予防

外での越冬は、回復不能な寒害のリスクが常につきまといます。

暖冬年の例外を除けば、片づけて次作準備に回す方が合理的です。

冬を越す方法と管理の要点

冬を越す方法は大きく三つに分けられます。

株を室内に取り込む、脇芽を挿し木して小鉢で室内管理する、実生や差し芽苗を秋に更新して小さく維持する方法です。

共通する管理の要点は、温度確保、補光、乾湿メリハリ、病害虫の早期対応です。

挿し木は10cm程度の健全な脇芽を切り、清潔な用土に挿して発根を待ちましょう。

小型株なら光と温度の確保が容易で、春に一回り大きい鉢へ植え替えればスムーズに再開できます。

管理負荷と成功率のバランスを考えると、越冬を狙うなら挿し木小型株の室内維持が最も現実的です。

メリット・ デメリットを比較

冬季に栽培を引き延ばすか、片づけるかの判断材料として、メリットとデメリットを整理します。

| 選択肢 | 主なメリット | 想定デメリット |

| 室内継続 | 早春スタートが可能、継続収穫の可能性 | 補光・暖房のコスト、病害虫管理の手間 |

| 屋外継続 | 設備投資が少ない、作業が簡易 | 低温と霜で品質低下・枯死リスクが高い |

| 片づけ | 病害リセット、土と資材を整備できる | 直近の収穫量は伸ばせない |

| 挿し木越冬 | 管理が軽い、若返った株で来季有利 | 発根管理が必要、光と温度の確保が前提 |

以上の比較から、最低気温の下降が明確になったら、片づけまたは挿し木による若返りに切り替える判断が合理的と考えられます。

【まとめ】ミニトマトの片付け時期

- 最低気温が15℃を下回り結実が鈍れば終了準備へ

- 10℃を切る予報が続くなら片づけの実行段階へ

- 7℃や霜予報では残渣撤去と資材洗浄を優先する

- 収穫時期は地域差があり中間地は秋深まる前が目安

- 収穫の終わりは花着果の鈍化や肥大停滞が指標になる

- 木化株は段階カットで撤去し土をリフレッシュする

- ミニトマトは多年草性だが家庭菜園では一年草設計が無理がない

- 室内継続は20℃前後と補光確保が条件となる

- 屋外越冬は複合保温を重ねても成功率が低い

- 挿し木越冬は管理負荷と成功率のバランスが良い

- 未熟果は追熟や青実レシピで無駄なく活用する

- 次作準備には土壌改良と太陽熱消毒の時間を確保する

- 支柱やネットは洗浄乾燥し通気保管で再利用性を高める

- 地域の予報を週単位で確認し逆算で作業計画を立てる

- ミニ トマト 片付け 時期は気温指標と次作計画で最適化する

コメント