毎日の暮らしの中で「片付けたいのに捨てられない」「何から手をつけていいかわからない」と感じていませんか。

部屋が散らかると気持ちまで重くなり、時間や心の余裕も奪われてしまいます。

そんな悩みを解決するのが、実践的な片付けのコツ&捨てワザです。

このガイドでは、ものをどんどん捨てるための考え方や、スッキリとした空間を保つ仕組み、洋服や思い出の品を迷わず手放す基準まで、わかりやすく解説します。

物で溢れないシンプルライフを無理なく実現し、運気を上げる整理術を身につけましょう。

あなたも今日から、「片付け上手な自分」への第一歩を踏み出せます。

【この記事でわかること】

・迷わない捨てる基準と判断プロセス

・短時間で進む具体的な片付けの段取り

・洋服や思い出品に強い手放し方のコツ

・継続できる仕組みとモチベーション維持

片付けのコツ&捨てワザでスッキリ暮らす方法

・「どんどん捨てる」習慣を身につける

・片付けて捨てると運気が上がるのは本当?

・捨てる洋服を見極める3STEP

・捨てる基準を明確にするポイント

・スッキリ空間を作るコツ

・物が多い家の片付けを進める手順

「どんどん捨てる」習慣を身につける

片付けを継続させるには、勢いよりも仕組み化がポイントです。

思い立って一気に捨てても、数週間後には元通りになりがちです。

小さく始め、日常に溶け込む流れをつくることで、無理なく続けられます。

小さな範囲から始める

最初は毎日15〜30分だけ、一か所に集中しましょう。

キッチンの引き出し1段、洗面台下など、短時間で終えられる範囲が最適です。

小さな成功体験が「できた」という達成感を生み、継続の原動力になります。

迷う物は保留ボックスへ

捨てるか悩む物は保留ボックスを活用します。

1か月の期限を設け、使わなかった物は潔く手放すルールを設定しましょう。

ボックスはクローゼット奥ではなく、目につく場所に置くことで放置を防げます。

入り口管理でモノを増やさない

片付けの本質は「捨てる」より「入れない」ことにあります。

無料の試供品やチラシなどは、家に入る前に取捨選択をしましょう。

また、1つ入れたら1つ出す「入れ替えルール」を設けると、モノの総量を一定に保て、維持が格段にラクになります。

ポイント

・勢いではなく仕組みで続ける

・小範囲・短時間・見える場所から始める

・入れ替えルールでリバウンド防止

片付けて捨てると運気が上がるのは本当?

片付けで「運気が上がる」と言われるのは、単なるイメージではありません。

整った空間が心と行動に良い影響を与える、科学的な根拠があります。

散らかりを減らすことでストレスが軽減し、暮らし全体がスムーズに回り始めます。

運気を左右する3大ゾーン

空間の中で特に意識したいのは、以下の3つの動線エリアです。

| エリア | 片付けのポイント |

| 玄関 | 靴は1人2〜3足に絞り、郵便物は即整理 |

| キッチン | 食材は賞味期限で管理、使う順に配置 |

| 洗面所 | ストックを見せない収納で清潔感を保つ |

動線がスムーズになると、動作の無駄が減り、時間にも心にもゆとりが生まれます。

使用頻度別の収納ルール

収納は使用頻度で配置を変えるだけで効率が劇的に変わります。

- 毎日使う物: 腰〜目線の高さ

- 週1〜2回使う物: 上段または下段

- 月1回以下: 奥や高所に収納

探し物が減るだけでなく、自然と掃除がしやすくなり、結果的に“運気の流れ”が整っていきます。

完璧を求めず小さな改善を積み重ねる

片付けは「一度で終わらせる」ものではなく、生活とともに変化するプロセスです。

今日は玄関だけ、明日は棚の1段だけでOK。

完璧を目指さず、日々の積み重ねで整える姿勢こそ、運気アップの近道です。

まとめ

・運気アップは空間と行動の連動

・3大ゾーン(玄関・キッチン・洗面)を最優先

・使用頻度別収納で動線と気の流れを整える

・完璧主義より、続ける仕組みが鍵

捨てる洋服を見極める3STEP

洋服は物の中でも特に「捨てられない」ジャンルの代表です。

思い出や高かった記憶が判断を鈍らせるため、勢いではなく手順と基準で見極めましょう。

ここでは、誰でも実践できる3ステップの方法と、管理しやすい定数ルールを紹介します。

STEP1:すべて出して可視化する

まずはクローゼットや収納ケースの中身を全て取り出し、同じカテゴリごとに並べるところから始めましょう。

トップス、ボトムス、アウター、小物などを分類し、数を把握することが第一歩です。

同じ色・形の服がいくつも出てくる場合、それだけで“重複”が可視化されます。

さらに、シミやヨレなどの劣化も目に入りやすくなり、不要な服を自然に選別できます。

STEP2:1年ルールとフィット感チェック

次に、過去1年以内に着たかどうかを基準に選別します。

1年着なかった服は、今後も出番が少ない可能性が高いです。

さらに「今の体型や好みに合うか?」という視点も欠かせません。

昔は似合っていた服も、今のライフスタイルには合わないことがあります。

そのため、“着てみて外出できるかどうか”を鏡で確認する試着テストを行いましょう。

・着た瞬間に違和感がある

・手入れが必要でも長期間放置している

・同じ色柄が複数ある

これらのサインが出た服は、手放す候補です。

STEP3:定数管理でバランスを保つ

服の量をコントロールするには、定数管理が有効です。

ジャンルごとに上限を決めておけば、判断が一瞬で済みます。

| アイテム | 推奨上限数(目安) |

| トップス | 季節ごとに10〜15点 |

| デニム・定番ボトム | 3本まで |

| アウター | シーン別に最大3着 |

| フォーマル服 | 年1〜2回着る分のみ |

もう一つの実践的な方法がハンガー数を上限にするルールです。

たとえば、ハンガーが30本しかないなら、その本数を超える服は入れ替え制にしましょう。

新しい服を買う時は、1枚手放すことを徹底すれば、常にバランスが保てます。

ポイント

・全出しで重複と劣化を見える化

・1年ルール+試着テストで即判断

・定数ルールやハンガー上限で維持

捨てる基準を明確にするポイント

「捨てるかどうか迷う」という悩みは、判断基準が曖昧なことから生まれます。

感情だけに頼ると毎回迷いが生じるため、客観軸+期限軸で整理するとブレがなくなります。

以下のような表に沿って判断していくと、スムーズに決断できるようになります。

捨てる判断基準リスト

| 判断軸 | 具体基準の例 | 判定の目安 |

| 使用頻度 | 過去1年未使用 | 手放し候補 |

| 状態 | 破れ・欠け・劣化・不備 | 修理しないなら処分 |

| 代替性 | 同機能の重複品あり | 残す数を決める |

| 現在価値 | 今の暮らしで役割があるか | 役割なしは手放す |

| コスト | 収納場所や管理の手間 | 置き場所がないなら処分 |

| 感情 | 見て気分が下がる | 写真保存で記録し手放す |

このように、数値化・可視化できる基準を持つと、感情に左右されず判断できます。

迷った時は「今の暮らしに必要か?」と問い直すことがポイントです。

期限を決めて「先送り癖」を防ぐ

判断を先延ばしにすると、物は確実に増えていきます。

用途に合わせて処分期限を明確に設定するのがおすすめです。

- 書類・プリント類:締切・提出日を過ぎたら即処分

- 取扱説明書:メーカーサイトにPDFがある場合は紙を廃棄

- 保証書・領収書:保証期間や確定申告後に整理

- 思い出品:写真に撮って記録し、点数上限を設定

特に思い出の品は、「残す量の上限」を決めておくと、後悔せずに手放せます。

1箱、1ファイルなど物理的な制限を設けることで、過去との付き合い方が整理されます。

手放しやすくするコツ

・捨てにくい物は「誰かに譲る」「寄付・リサイクル」を検討しましょう。

・写真に残して「形を変えて残す」方法も効果的です。

・判断を迷った物は期限を決めて再確認するようにします。

ポイント

・基準表を使い、感情ではなく客観的に判断

・期限設定で先送りを防ぐ

・思い出品は写真化と上限設定で整理

片付け捨てるスッキリ空間を作るコツ

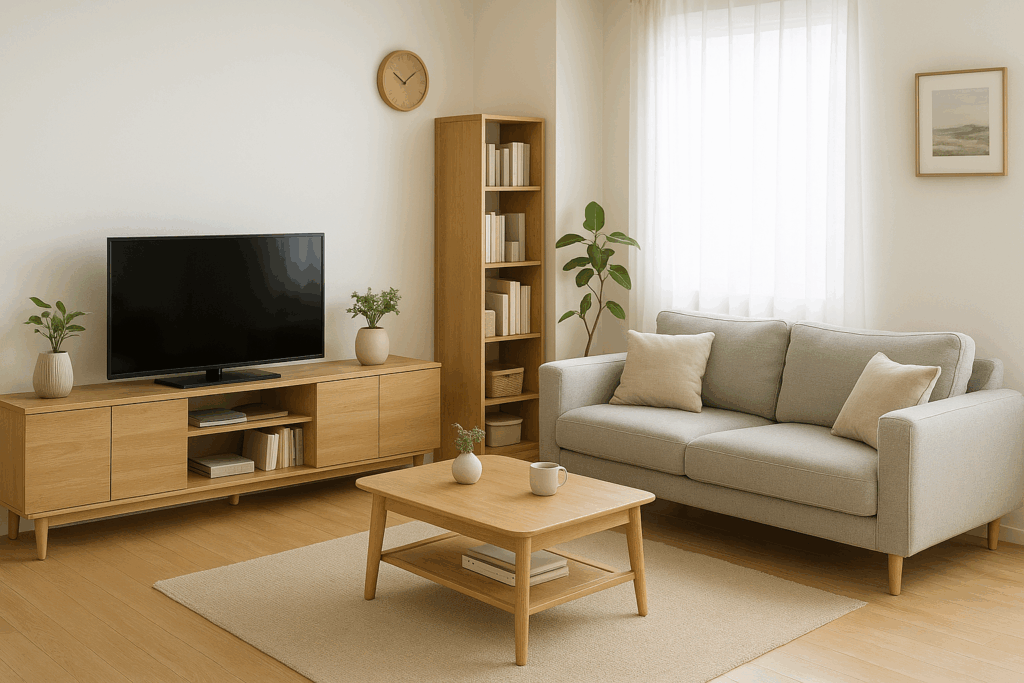

スッキリとした空間は、視覚情報の整理から生まれます。

部屋がごちゃついて見える原因の多くは、物の量よりも「見た目の統一感」にあります。

ここでは、色・収納・動線という3つの要素に絞って、スッキリ空間をつくる具体的なコツを紹介します。

視覚のノイズを減らす

最も効果的なのは、色数を減らすことです。

収納ボックスや家具の色を3色以内に統一するだけで、空間が整って見えます。

さらに、収納の前面をそろえると、視線がスムーズに流れ、整然とした印象になります。

透明ケースは中身が見えて煩雑になりやすいため、不透明タイプにラベルを貼るのがおすすめです。

ラベルには「カテゴリ+使用頻度」を書くと、迷わず取り出せて管理がしやすくなります。

ワンアクション収納を徹底する

収納の原則は「1動作で取り出せる」ことです。

フタの多い収納や、奥行きが深すぎる引き出しは避けましょう。

代わりに、立てる収納・仕切り収納を活用すれば、出し入れがスムーズです。

とくにキッチンや洗面所など、毎日使う場所は「使用頻度が高い順」に配置するのがポイントです。

下にしまい込まず、腰〜目線の高さを意識して並べるだけで、探し物が劇的に減ります。

掃除導線を意識した配置

スッキリ空間を保つためには、「掃除のしやすさ」も欠かせません。

掃除道具は収納庫にまとめず、使う場所の近くに分散配置しましょう。

リビングにはハンディモップ、キッチンには布巾、洗面所には小型ワイパーといったように、

汚れを見た瞬間に拭ける導線をつくることが、散らからない家を支えます。

ポイント

・色数を3色以内に統一

・透明収納から不透明収納+ラベルへ変更

・ワンアクション収納で取り出しやすく

・掃除導線を整え、汚れを溜めない

物が多い家の片付けを進める手順

物が多い家を一気に片付けようとすると、途中で疲れて挫折してしまいます。

効率的に進めるには、順序と準備が重要です。

まず「処分スペースを確保」し、少しずつ範囲を広げていくのが成功の秘訣です。

スタートは“ごみの山”づくりから

可燃ごみ・資源ごみ・不燃ごみの3分類で山を作りましょう。

いきなり全出しをすると混乱します。

不要品を仮置きできるスペースを確保しておけば、作業中のストレスが減り、リズムよく進められます。

狭いエリアから攻める

片付けの順番は、狭い場所から広い場所へが鉄則です。

| 推奨順序 | エリア |

| ① | 洗面台下(狭く達成感が得やすい) |

| ② | 冷蔵庫内(回転率が高く判断がしやすい) |

| ③ | パントリー(在庫の可視化に効果的) |

| ④ | クローゼット(衣類のボリュームゾーン) |

この順に進めることで、達成感を積み重ねながら停滞を防げます。

大型家具・家電は最後に判断

家具や家電は存在感が大きく、決断にエネルギーを使います。

そのため、中身を減らしてから最後に見直すのが正解です。

物量が減ると、配置や動線の最適化も見えてきます。

処分費用が気になる場合は、リユース・買取リストを事前に作成しておきましょう。

「どこに出せるか」「いつ引き取ってもらえるか」を可視化すると、決断が格段に早くなります。

午前スタート・時間逆算で効率UP

作業は集中力が高い午前中にスタートするのがおすすめです。

最初に「終了時刻」を決めておくことで、ダラダラ続けることを防げます。

1エリアごとに区切って作業することで、達成感とリズムが生まれます。

ポイント

・ごみの山で処分スペースを確保

・狭い場所から順に着手

・大型家具・家電は最終判断

・午前開始&時間逆算で集中力を維持

実践から学ぶ片付けのコツ&捨てワザ

・片付けて捨てる思考を身につけシンプルライフを過ごす

・捨てる片付けを成功させる時間管理法

・捨てられないあなたへおすすめの手放し術

・片付け捨てるを続けるためのモチベ維持法

・【まとめ】片付けのコツ&捨てワザと実践ステップ

片付けて捨てる思考を身につけシンプルライフを過ごす

シンプルライフとは、単に物を減らすことではなく、「何を残すか」を選び抜く思考の習慣です。

数を減らすことよりも、「今の自分にとって必要か」「暮らしにどんな役割を持つか」を基準に判断することが、本当の片付けの目的につながります。

役割で判断する思考を持つ

まず意識したいのは、残す理由を“今の暮らしの役割”で説明できるかという視点です。

「高かったから」「思い出があるから」ではなく、「今の生活でどのように使っているか」「どんな価値を生んでいるか」を自問します。

説明できない物は、写真で記録して手放すことで、記憶を残しながら空間を軽くできます。

ワンポイント: 写真に残すと「持たなくても覚えていられる」安心感が生まれ、捨てる心理的ハードルが下がります。

買い物にもシンプル思考を拡張する

シンプルライフは「捨てる」だけでなく、「入れない工夫」にも通じます。

新しい物を買うときは、“1つ入れたら1つ出す”入れ替えルールを徹底しましょう。

さらに、購入前に次の3点を明確にしておくと、ムダ買いを防げます。

- 置き場所はどこか

- 手入れや保管はどうするか

- 代わりに何を手放すか

これらを考えるだけで、「なんとなく買う」が減り、結果的に維持にかかる時間と労力も減少します。

シンプルライフを過ごすために片付けて捨てる思考を持つことは、物の管理ではなく暮らしそのものをデザインする力を身につけられます。

ポイント

・残す理由を「今の役割」で説明できるかを問う

・写真保存で思い出と空間を両立

・入れ替えルールで自然に増やさない

・買う前に置き場所・メンテ・手放す物を決める

捨てる片付けを成功させる時間管理法

片付けが進まない原因の多くは、「時間をかけすぎて疲れてしまう」ことにあります。

集中して判断力を維持するには、短時間集中+小休憩のサイクルを取り入れることが効果的です。

ポモドーロ・テクニックを応用する

おすすめは、作業を25分作業+5分休憩のセットで進める方法です。

これを3回繰り返して、合計90分を1サイクルとしましょう。

時間の区切りがあることで「あと少し頑張ろう」という意識が働き、集中力を維持できます。

また、片付け開始前に以下の準備を整えておくと、途中で手が止まらず効率的です。

- ゴミ袋(可燃・資源・不燃の3種)

- 軍手やウェットティッシュ

- ラベル・マーカー(仕分け記録用)

途中で道具を取りに行かない段取りこそ、片付け効率を大きく左右します。

進捗を「見える化」してモチベーション維持

片付けの達成感を高めるために、ビフォー・アフターの写真を撮影しましょう。

スマホで手軽に残せば、変化が視覚化され、自己肯定感が上がります。

さらに、作業後に「次に着手する場所」を付箋やメモで残すと、翌日の再開がスムーズになります。

時間を味方につける片付け習慣

片付けは長時間続けるより、毎日少しずつ継続することが成功の鍵です。

集中力の高い午前中に作業する、タイマーを使って時間を制限するなど、自分なりのリズムを見つけましょう。

「時間を管理する」ことは、「判断力を管理する」ことでもあります。

ポイント

・25分作業+5分休憩のサイクルで集中力を維持

・準備を整えて段取りで差をつける

・写真で進捗を可視化し、モチベーションを保つ

・短時間集中を繰り返し、片付けを習慣化

捨てられないあなたへおすすめの手放し術

「捨てられない」という感情には、単なる優柔不断ではなく心理的な背景があります。

多くの人が抱えるのは、「もったいない」という損失回避の感情、そして「贈り物を処分する罪悪感」です。

無理に断ち切ろうとするのではなく、段階的に距離を取る手放し方を取り入れましょう。

ステップ①:一時的に離してみる

いきなり捨てるのではなく、一時保管の箱を用意して、迷う物をそこにまとめます。

そしてその箱を生活圏から外し、1か月〜3か月ほど「なくても困らない期間」を過ごします。

この期間に存在を思い出さなければ、その物はもう必要ない証拠です。

困るようなら戻せばよく、失敗のない安全な手放しステップです。

ステップ②:譲渡・リユースで感情を整える

「捨てること」自体に抵抗がある場合は、譲渡やリユースに切り替えましょう。

- フリマアプリで再活用してもらう

- 寄付団体に送る

- 家族や友人に譲る

誰かの役に立つと感じられれば、罪悪感は自然に薄れます。

「処分」ではなく「次の人へ引き継ぐ」と捉えると、手放す気持ちが前向きになります。

ステップ③:思い出の品は“記録して残す”

思い出の品を減らすコツは、記憶をデータ化することです。

作品や手紙、記念品などは写真を撮り、短いメモを添えて保存します。

メモには「誰から」「いつ」「どんな思い出か」を一行で残すだけで十分。

現物を保管する場合は、点数や箱数に上限を設定すると、感情に折り合いをつけやすくなります。

ポイント

・ゼロか百ではなく「一時保管→確認→手放す」の3段階で進める

・譲渡や寄付で感情を整理する

・思い出品は写真+メモ+点数上限で管理

片付け捨てるを続けるためのモチベ維持法

片付けは一度やって終わりではなく、維持の習慣化が成功の鍵です。

続けるための最大のコツは、「見える化」と「摩擦の低減」。

やる気に頼らず、仕組みで継続できる状態をつくりましょう。

見える化で達成感を得る

片付けを習慣にするには、進捗を「目に見える形」にすることが効果的です。

家の中をエリアごとに分け、チェックリストを作成しましょう。

完了したらチェックを入れるだけで、達成感が生まれ、やる気が維持できます。

さらに、家族と共有できるホワイトボードや付箋ボードを使えば、協力も得やすくなります。

「今日は誰がどこを担当したか」が可視化されることで、家族全体の意識が高まります。

摩擦を減らして「すぐ動ける」環境をつくる

片付けのハードルを下げるには、「行動までの距離」を短くすることが重要です。

各部屋に小さめのゴミ袋を常備し、ラベルやマーカーをセットにしておきましょう。

これだけで、「後でまとめて捨てよう」が「今すぐ片付けよう」に変わります。

掃除道具や整理用品も“ワンアーム距離”に置くことで、思い立った瞬間に動けるようになります。

成果を定期的に振り返る

モチベーションを保つには、自分の成長を感じることが大切です。

片付けたエリアをスマホで撮影し、ビフォー・アフターを比較しましょう。

第三者の目線で空間を見返すことで、変化を客観的に感じられます。

とくに、リビングや玄関など“ゲスト目線”の場所を撮ると、成果がわかりやすく、継続意欲が高まります。

ポイント

・チェックリストで進捗を見える化

・家族共有ボードで協力体制をつくる

・各部屋にゴミ袋と道具を常備し行動の摩擦を減らす

・写真で成果を記録し、維持のモチベを高める

【まとめ】片付けのコツ&捨てワザと実践ステップ

片付けのコツ&捨てワザを実践することで、部屋だけでなく心の中まで整理されていきます。

重要なのは、勢いではなく仕組みを整え、続けられる環境を作ることです。

「小さく始めて、少しずつ整える」という考え方が、無理のない変化を支えます。

物を捨てることは、過去を手放すことではなく、未来の時間と空間を取り戻す行為です。

定数管理・ワンアクション収納・写真保存などを組み合わせれば、 “持たないストレス”を感じずに、自然とスッキリした暮らしが定着します。

今日できる最初の一歩は、身近な引き出し1つを片付けること。 たったそれだけでも、行動が気持ちを変え、日常の流れを軽くします。

片付けのコツ&捨てワザを味方にして、あなたらしいシンプルな生活を育てていきましょう。

・毎日15分の小さな範囲で片付けを開始

・保留ボックスを作り期限後に未使用なら手放す

・玄関キッチン洗面所の三大動線を優先して整える

・洋服は全出しと着用テストで今季基準を確認

・ハンガー本数など定数管理で量の上限を決める

・使用頻度状態代替性の三軸で捨てる判断を行う

・書類や取説はデジタル化し紙は必要最小限にする

・視界のノイズ削減へ不透明ケースとラベルを活用

・立てる収納とワンアクションで取り出しやすくする

・物量が多い家は先に処分スペースを確保して進める

・買い物は入れ替えルールで家に入れる数を抑える

・25分作業5分休憩のサイクルで集中を維持する

・思い出品は写真とメモで記録し点数上限を設ける

・チェックリストと写真で成果の見える化を続ける

・片付け の コツ & 捨て ワザを習慣化し快適を維持する

コメント