家の中にいつの間にか増えていく紙。

請求書や明細書、学校のプリント、取扱説明書など、「後で整理しよう」と思いながら積み重ねてしまい、気づけば探し物ばかりになっていませんか?

実は、紙の片づけには特別なセンスも高価な収納グッズも必要ありません。

大切なのは「ルール」と「仕組み」を決めることです。

この記事では、「紙の片付けのやり方」で多くの人が抱える悩みを解決するために、家庭で再現できる実践的なステップを詳しく紹介します。

100均で揃う道具を使い、シンプルな分類法とファイルボックス収納で整理を習慣化しましょう。

さらに、紙を減らしながら情報だけを残すコツまで丁寧に解説します。

今日から誰でも、迷わずスッキリ片づけられる紙整理の方法を始めましょう。

【この記事で分かること】

- 紙の取捨選択と分類の基準が理解できる

- 迷わない収納設計と運用手順が身につく

- 100均活用と必要アイテムが把握できる

- 紙資料や本を含む管理の全体像を掴める

紙の片付け|やり方の全体設計

- 紙の片付け|分類の基本手順

- 家庭の書類の整理ができない解決策

- 書類管理方法|家庭の基本

- ファイルボックスで一元管理

- ボックス運用と見直し頻度

紙の片付け|分類の基本手順

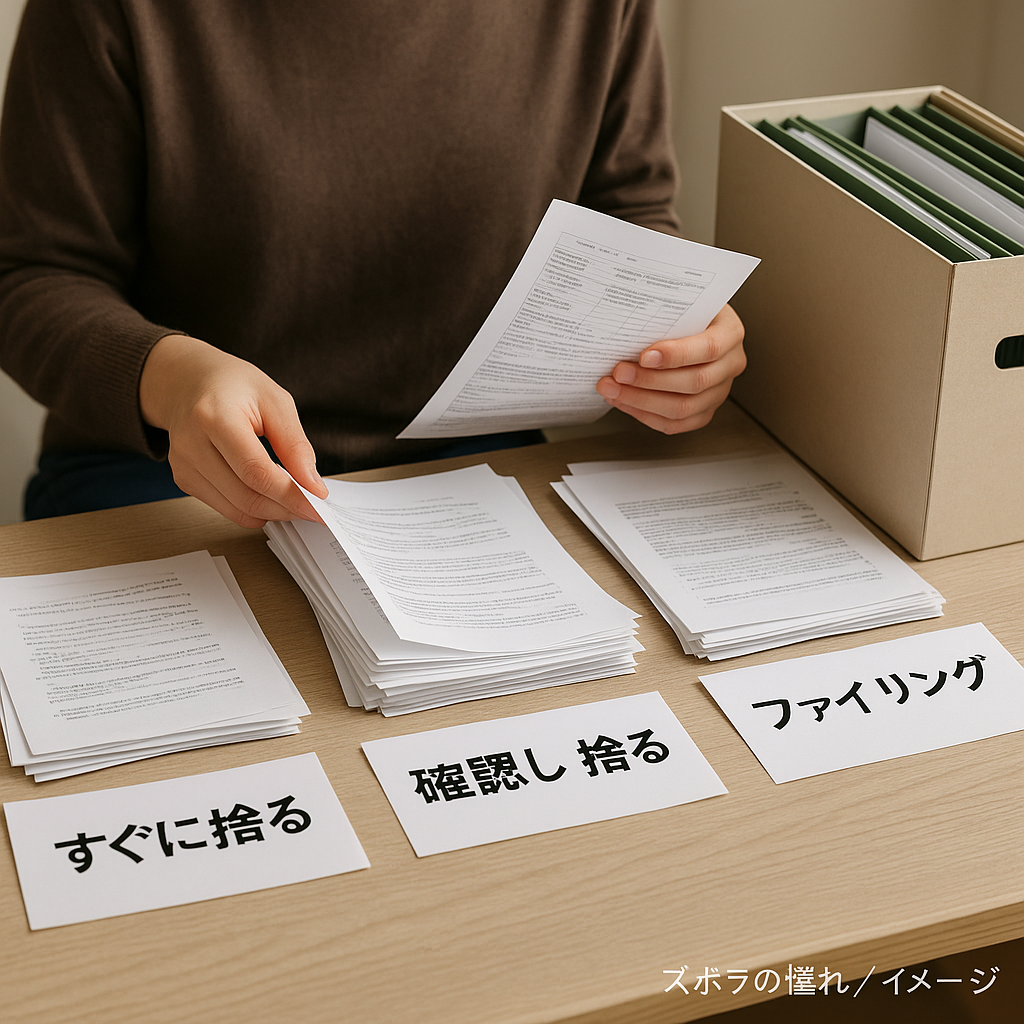

紙の片づけを効率的に進めるには、「処理」と「保管」を明確に分けることが最も効果的です。

日々発生する紙の流入を整理し、探す手間を最小限に抑えるための基礎設計として、「入口の四分類」と「保管の六分類」という二層構造を導入しましょう。

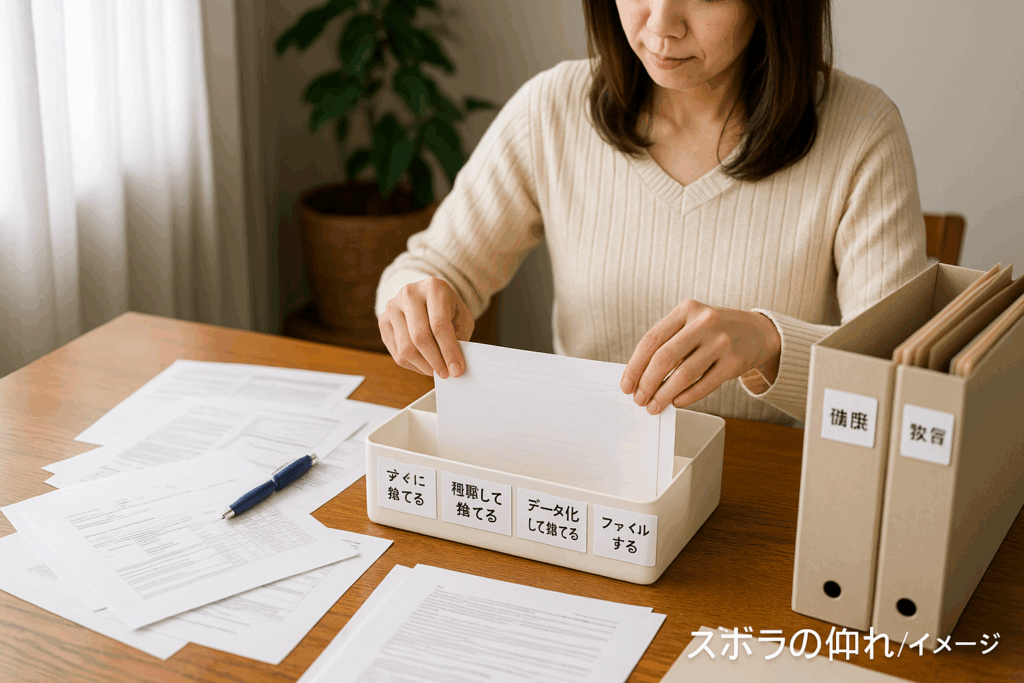

入口の四分類で判断を即断化する

紙を受け取った瞬間に迷わず処理できるよう、入口では以下の4つに分類します。

四分類の流れ

- すぐに捨てる

広告・ダイレクトメール・期限切れの案内など、明らかに不要な紙はその場で廃棄します。 - 確認して捨てる

目を通す必要はあるが、保存の必要がない一時的な情報(学校からのお知らせなど)は、確認後すぐに処理します。 - データ化して捨てる

紙のままでは場所を取るが、情報は残したい場合。スマホ撮影やスキャンアプリを活用してデジタル化します。 - ファイリングする

保存すべき契約書や領収書、保証書などは、分類ルールに沿ってファイルボックスへ格納します。

この仕組みを習慣化すると、「後で見る」といった先送りが減り、机上に紙が滞留しなくなります。

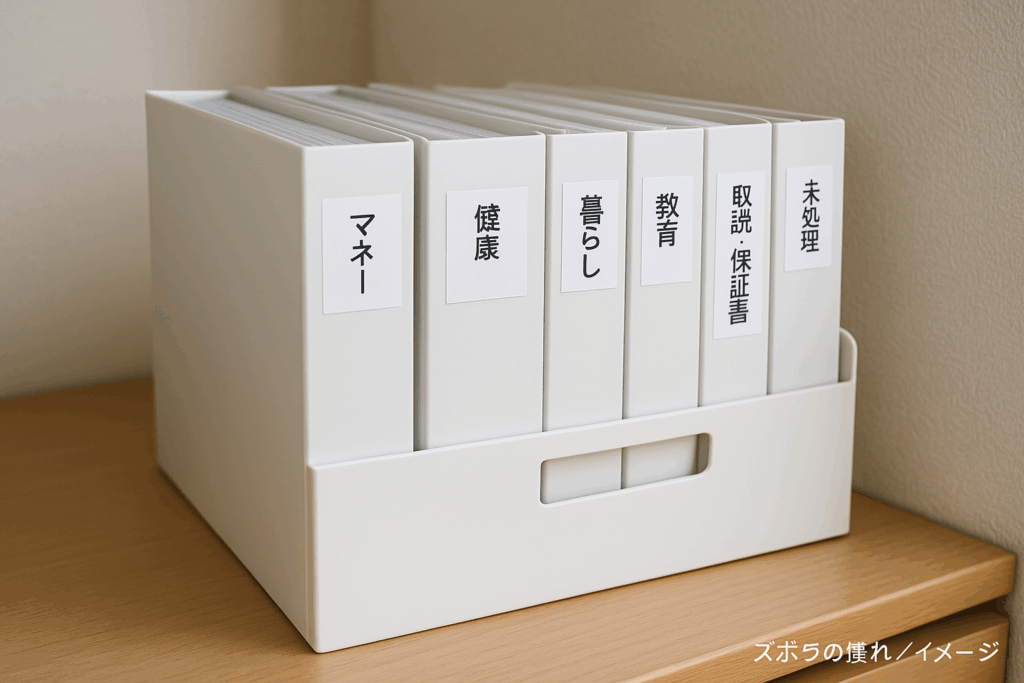

保管の六分類で迷いをなくす

保管する紙は、目的に応じて6つに分けます。これにより「どこに何を置いたか」が明確になり、家族全員が使いやすい状態を維持できます。

六分類の概要

- マネー:税控除書類・領収書・住宅ローン関係など、金銭に関わる紙類

- 健康:検診結果・通院記録・保険関係書類

- 暮らし:公共料金、自治体からの案内、家事に関する通知など

- 教育:学校や習い事のプリント、行事案内、申込書控え

- 取説・保証書:家電や家具などの保証書と取扱説明書

- 未処理:提出・支払いなど期限があるもの(毎日チェックが必要)

名付けのポイント

「関係」「その他」といった曖昧なフォルダ名は避けましょう。

契約名、手続き名、年度など、あとで探す自分が一瞬で理解できる名前を付けるのがコツです。

例:「税控除2025」「冷蔵庫保証2024」など。

六分類と格納例(ホームファイリングの基準)

| 分類 | 主な対象 | 保存形態 | 見直し頻度 |

| マネー | 税控除書類、領収書、住宅ローン関係 | 個別クリアファイルを立てる | 月次・年次 |

| 健康 | 検診結果、通院明細、保険証券 | 年別インデックス管理 | 半年 |

| 暮らし | 公共料金通知、自治体のお知らせ | 必要情報をデータ化後に破棄 | 月次 |

| 教育 | 学校プリント、行事予定、申込書控え | クリップボード+年別封筒 | 学期ごと |

| 取説・保証書 | 家電保証、取扱説明書 | 保証書のみ紙、取説はURL保管 | 半年 |

| 未処理 | 提出・支払いが必要な紙 | 期限フォルダーを前列に配置 | 毎日 |

運用のポイント

- 未処理フォルダーは最前列に置き、毎日確認する習慣をつける

- ファイルボックスには分類名のラベルを大きく貼り、家族が一目で理解できるようにする

- 保管期限を過ぎた紙は定期的に見直して破棄する

この「処理と保管の分離設計」を徹底することで、紙の判断に迷わず、散らからない環境を保てます。

家庭の書類の整理ができない解決策

紙の整理が進まない理由の多くは、「後で見る」という先送りと、「ざっくり分類」による情報の混在です。

これを解消するには、家の中で紙が入ってくる「入口」と、保管する「出口」の両方を構造的に整えることが欠かせません。

整理が滞る原因を特定する

主な失敗パターン

- 「とりあえず置く」スペースが増え、山積みになる

- 同じ場所に複数ジャンルの紙が混在し、探せなくなる

- 家族の誰かしか分からない分類ルールになっている

- 不要な案内やDMを放置して流入が止まらない

このような状況では、整理方法よりもまず仕組みを簡単にすることが先決です。

入口の整備:紙の着地点を固定する

玄関やリビングなど、紙が最初に届く場所に「着地トレー」を設置します。

郵便物や学校プリント、請求書などを一旦ここに集約し、同じ場所で開封・確認・四分類までを完結させることが重要です。

入口整備のポイント

- トレーは1段で十分。積み重ねると見落としが増えます

- 開封後、不要な封筒やチラシは即捨てる

- 家族で「入口ルール」を共有し、全員が同じ手順で処理する

保管側の仕組み:六分類を棚割りに落とす

入口の処理を終えた紙は、六分類に従ってファイルボックスやバインダーに収めます。

分類ごとに棚を固定し、戻し先を迷わないようにします。

たとえば、左から「未処理→マネー→健康→暮らし→教育→取説」と並べると、自然な動線が生まれます。

棚割り運用のコツ

- 棚やボックスには大きな見出しラベルを貼る

- 新しい紙が入るたび、古いものを確認して入れ替える

- 家族全員がどこに何を戻せるか分かるようにする

流入を減らす工夫:不要な紙を根本的に止める

紙の量を減らす最大の方法は、「入ってくる紙を減らす」ことです。

不明な書類や案内は、発行元に直接確認を取りましょう。

目的が分かれば、不要と判断できることが多いです。

また、定期的に届くDMやチラシは送付停止を依頼すれば、流入量そのものを削減できます。

流入削減の実例

- 保険会社やカード会社の郵送明細 → Web明細へ切替

- 自治体広報や学校便り → PDF・メール配信の設定

- 通販チラシ → メールマガジンへの一本化

こうして不要な紙を入口で止めることで、片づけにかける時間が劇的に減ります。

仕組みが回ると生活が変わる

紙の整理は「思考の整理」とも言われます。

入口で判断を即断化し、保管の構造を固定すれば、家の中で迷う時間が減り、ストレスも軽減されます。

迷いの持ち越しを断つことで、紙の停滞を根本から断ち切ることができます。

このように、入口の四分類 × 保管の六分類 × 流入削減の3軸を整えることで、家庭の書類整理は誰でも再現できる仕組みへと変わります。

書類管理方法|家庭の基本

家庭での紙管理をスムーズに維持するためには、「一元管理」「立てて収納」「期限と通知」の三つの柱を整えることが欠かせません。

これらの要素が揃うことで、誰が管理しても迷わない再現性の高い仕組みが構築できます。

それぞれの要素を具体的に見ていきましょう。

一元管理:家庭の書類は「一箇所」に集約する

家庭では、家族全員が利用する書類(請求書・学校プリント・保険証券など)が複数の場所に分散しがちです。

しかし、これが探す時間と重複管理の原因になります。

一元管理とは、それらの書類を「リビング周辺」や「家族共有スペース」など、1か所にまとめる考え方です。

一元管理の実践ステップ

- 家全体の書類をすべて一度リビングに集める

- 不要な紙(広告・古いプリントなど)を分別して破棄

- 家族が最もアクセスしやすい棚や収納を「書類ステーション」として設定

- 各分類(マネー・健康・暮らし・教育など)を明確に分け、ファイルボックスで整理

この方法により、「誰が見ても分かる」収納が実現します。

特定の人だけが理解している収納構造ではなく、家族全員が同じルールで運用できることが大切です。

立てて収納:探しやすさと維持しやすさを両立

書類を平積みにすると、下層の書類が埋もれて見えなくなり、整理のモチベーションが低下します。

そこで有効なのが、立てて収納のルールです。

立てて収納のメリット

- 一目で内容を確認できる

- 引き出すだけで目的の書類を取り出せる

- どこに戻すかが明確になる

立てる収納には、ファイルボックスやクリアフォルダーを使います。

さらに、分類名を大きく印字したラベルを貼ることで、見た瞬間に「どこに何があるか」が理解でき、視覚的にもスッキリとした印象になります。

ラベリングの実践方法

- 左上に【分類】、右上に【年度】、中央に【件名】を記入

- 文字は太字・大きめフォントで視認性を確保

- 家族全員が読める語彙で統一する(例:「光熱費」「学校関係」「健康管理」など)

このように明確な見出し構造をつくると、探す時間が減り、戻しやすさも格段に向上します。

期限と通知:タスク化で管理の抜け漏れを防ぐ

紙の管理で最も見落としがちなポイントは「期限管理」です。

請求書や申込書、学校提出物などは、ただ保管しているだけでは意味がありません。

そのためには、「紙を未処理フォルダーに入れる前にタスク化する」ことが重要です。

効果的な期限管理の手順

- 紙を未処理に分類する際、必ず期限を確認する

- 期限をスマホ・PC・共有カレンダーに入力する

- リマインダー通知を設定(2~3日前が理想)

- 紙自体には、マスキングテープなどで期日メモを貼り付ける

これにより、「あの提出期限いつだっけ?」という確認時間がゼロになります。

家族間の共有カレンダーを使えば、担当者が不在でもタスクが継続されます。

ファイルボックスで一元管理

ファイルボックスは、家庭の書類を「立てて一元管理」するための中核ツールです。

六分類(マネー・健康・暮らし・教育・取説・未処理)をそのまま反映できるため、構造化が容易で、運用コストが極めて低いのが特長です。

ファイルボックス運用の基本設計

ボックスの配置と識別

- 各ボックスの正面に大型ラベルで分類名を明示(例:「マネー」「健康」「暮らし」など)

- 内部はクリアファイルで件名別に仕切る(例:「医療費控除」「ガス料金明細」など)

- 未処理ボックスは赤やオレンジなど目立つ色で区別し、常に前列に配置

分厚くなりやすい書類への対応

- 「マネー」や「健康」などの厚みが増える分類は、ボックスを二段構えにして管理

- 年度ごとに**サブタブ(インデックス)**を設け、切り替えをスムーズにする

取扱説明書と保証書の分離

- 取説はWebで確認できるものが多いため、保証書のみ紙で保管

- 表紙に「購入日」と「保証期限」を明記し、期限切れは定期的に破棄

視覚設計のポイント

- ラベルは統一フォーマット(白背景+黒文字など)で整理感を出す

- 棚の上段には未処理・下段には長期保管系を配置し、使用頻度順に並べる

こうした「見た瞬間に分かる」視覚設計を行うことで、家族全員が迷わず管理できるようになります。

ボックス運用と見直し頻度

ファイルボックスの運用は、「継続して使い続ける」ことで真価を発揮します。

紙の流入量や家庭のライフサイクルに応じて、見直しのタイミングを定期化することが大切です。

各分類の見直しサイクル

| 分類 | 見直し頻度 | 理由・ポイント |

| 未処理 | 毎日 | 提出や支払い期限があるため、日々の確認が必須 |

| 暮らし | 月初 | 公共料金・自治体通知など月ごとに入れ替わるため |

| マネー | 月末・年末 | 家計簿・確定申告・クレジット明細の整理に最適 |

| 健康 | 半年 | 健診や保険内容の確認タイミングに合わせて |

| 教育 | 学期末 | 学校プリントや行事案内が切り替わる時期 |

| 取説・保証書 | 半年 | 保証期限切れや機器更新の点検目的 |

このように、種類ごとに更新リズムを明確化することで、放置や重複保管を防げます。

幅制限ルールで「あふれ防止」

紙の滞留を防ぐもう一つの仕組みが、ボックスの幅制限です。

あふれたら「見直しサイン」とし、不要書類を見直す合図にします。

幅制限運用のコツ

- 各ボックスの最大容量をA4×5cmなどで明示する

- あふれた際は「半年ルール」で破棄(半年見返さなかった紙は処分)

- 捨てにくい紙は撮影・要約してデータ化し、紙は手放す

このように“リセットのトリガー”を設けることで、保管量の膨張を自然に防げます。

維持の仕組み化で「片づけない片づけ」を実現

紙管理を習慣として維持するには、「無理なく続けられる仕組み」に落とし込むことが鍵です。

習慣化のポイント

- 見直し日をカレンダーやリマインダーに登録

- 家族で分担(例:子ども→教育、配偶者→マネー)

- 半年ごとに「紙棚リセットデー」を設定して総点検

最小限のルールでも、継続すれば大きな成果を生みます。

これにより、家庭の書類は散らからず、“片づけなくても片づいている状態”が維持できます。

この三段構成(管理・収納・見直し)を仕組み化することで、家庭の紙管理は「人に依存しないシステム」へと変わります。

紙の片付け|やり方実践手順

- 紙類整理|100均で揃える

- 人生が変わる紙片づけのルール活用

- 要約で情報だけ残す

- 本の紙資料をどう扱うか

- 【まとめ】紙の片付けはやり方を統一して整頓しよう

紙類整理|100均で揃える

紙の整理は、特別な収納家具や高価なアイテムを購入する必要はありません。

実は、100円ショップのグッズだけで十分に始められます。

必要なのは「道具」ではなく「仕組み」です。

100均で揃う基本セットを活用すれば、コストを抑えながら整理の習慣化を実現できます。

100均で揃う紙整理の基本セット

まずは以下の6つを準備しましょう。

これだけで家庭の紙整理は一通り機能します。

| アイテム | 用途 | 運用ポイント |

| ファイルボックス | 六分類の保管用 | ラベルで分類を明示する |

| 厚手のクリアファイル | 件名ごとに仕切る | 自立するタイプを選ぶと便利 |

| カラークリップ | 一時保管・仕分け | 未処理書類を区別する色に設定 |

| A4クリップボード | 提出物・確認中の紙を仮置き | 学年・担当別に分けると管理しやすい |

| ラベルシール | 分類名・年度・件名を明示 | 大きめサイズで視認性を確保 |

| ポリ封筒 | 年次アーカイブ・一時保管 | 年度ごとに分けて保管ボックスへ |

運用のコツ

- 色分けは「未処理のみ」目立たせる。 他は白・半透明で統一すると視認性が上がり、乱雑な印象を防げます。

- クリップボードは提出管理に最適。 子どもの学校プリントは学年ごとに1枚ずつ割り当てると、提出忘れが激減します。

- ポリ封筒はアーカイブとして有効。 年度が替わったら封を閉じて保管ボックスへ移し、翌年度に新しい封筒を準備します。

これらの100均アイテムだけで、「入口の四分類」と「保管の六分類」をスムーズに運用できます。

最小限の投資で最大限の効果を発揮し、紙が流入しても混乱しない家庭の仕組みが整います。

人生が変わる紙片づけのルール活用

紙の片づけには多くのテクニックがありますが、継続できる人に共通しているのは「シンプルなルール」を貫いていることです。

複雑な仕組みは続かず、結局リバウンドを招きます。

ここでは、人生が変わる紙片づけの原則を明確に示します。

残す紙は2種類だけにする

判断に迷わないためには、「残す紙の定義」を明確にします。

残す紙のルール

- 金目の紙

税控除・契約書・領収書など、金銭や権利に関わる重要書類。 - 使う目的がある紙

提出・持参・申請など、今後行動と直結する書類。

この2つ以外の紙は、「一時的な情報」または「感情的に残しているだけの紙」です。

目を通して不要と判断できたら、迷わず処分しましょう。

案内・宣伝・印刷物は入口で止める

多くの家庭で紙が増える原因は、「案内・宣伝・お知らせ」が無意識に積み重なることです。

この流入を断つだけで、整理の負担は劇的に減ります。

対応のコツ

- 広告・カタログ・会報誌は受け取った時点で即判断。

- 不要ならその場で破棄し、「後で見る」をなくす。

- 定期的に届く印刷物は、送付停止やメール配信への切り替えを依頼。

不明な紙の扱い

内容がわからない場合は、発行元へ直接確認します。

目的を知ることで、残す・捨てるの判断が容易になります。

これにより、日常的に入ってくる紙の量が減少し、「探す」「迷う」時間も削減されます。

続けるほど時間と心に余裕が生まれる

このルールを続けると、紙の量は日ごとに減り、視覚的なストレスも軽減されます。

さらに、探す時間・管理の手間・提出忘れのリスクが下がり、暮らしのリズムが整っていくのを実感できます。

「紙の片づけ」は、単なる整理術ではなく、思考の明確化そのものです。

要約で情報だけ残す

紙の目的が「情報」であるなら、紙自体を残す必要はありません。

残したいのは「内容」だけであり、そのための最適解が要約です。

情報の要約とデジタル化で身軽に

要約の基本ステップ

- 内容をスマホやスキャナで撮影

- 画像データから必要部分のみをテキスト化

- 要点をメモアプリ・カレンダー・ノートに記録

- 紙は破棄して完結

例として、以下のような紙を要約対象にします。

- 学校の年間行事表

- 自治体のゴミ収集日や資源回収スケジュール

- 健康診断の結果要点

これらは「見る頻度は高いが、保存は不要」な代表格です。

健康記録や取扱説明書の扱い

健康関連の紙は年ごとにファイルを更新し、日付と数値を統一フォーマットで記録すると推移比較が簡単になります。

血圧・体重・検査値などはエクセルやアプリに入力しておくと、紙を見返さずに確認できます。

また、取扱説明書は今やほとんどがオンライン化されています。

公式サイトや製品ページのURLをメモアプリに記録し、保証書のみ紙で保存すれば、管理負担が激減します。

紙を残さず情報を残す考え方

「紙を減らす」のではなく、「情報を移す」ことがポイントです。

情報だけを要約して残す判断ができれば、保管量は確実に減り、デスクや棚に空間が生まれます。

結果として、必要なときに欲しい情報だけがすぐに取り出せる状態になります。

本の紙資料をどう扱うか

本や雑誌、学習資料は、内容が濃い一方で場所を取る代表的な紙モノです。

すべてを残してしまうとすぐに収納が圧迫されるため、「今使うかどうか」を明確な基準にして扱いを決めます。

今使う資料と保管する資料の見極め方

判断基準

- 今学んでいる・調べているテーマに関係する本 → 手元に残す

- しばらく使っていない・今後参照予定がない → 要点をメモ化して手放す

再訪頻度の低い本は、目次や重要ページだけを撮影して記録に残し、知識として保持・紙としては処分します。

収納の枠を決めて“あふれ防止”

収納棚やボックスには「本の上限」を設定します。

例えば「A4サイズ3段ボックス1つまで」と決め、あふれたら見直しを行う仕組みにします。

これにより、自然と取捨選択が進み、スペースにゆとりが生まれます。

思い出性の高い冊子の扱い

卒業アルバム・旅のパンフレット・記念誌など、感情的に手放しにくい冊子もあります。

この場合は、表紙・目次・該当ページのみを写真で保存し、原本は厳選して保管します。

湿気や日焼けによる劣化も防げ、記録としても十分です。

紙資料を「知識」として残す

紙そのものに価値があるのではなく、そこに記録された情報や学びに価値があります。

つまり、紙資料を知識として残す工夫こそが、本当の整理です。

この発想に切り替えることで、紙の量を減らしながら知識量は維持できるようになります。

このように、100均アイテム・シンプルなルール・情報の要約化を組み合わせることで、

紙の整理は「コストをかけず・無理なく・継続できる仕組み」へと変わります。

【まとめ】紙の片付けはやり方を統一して整頓しよう

紙の片づけは、やみくもに捨てることではなく、「必要な情報を正しく残す仕組み」を整えることです。

この記事で紹介したように、入口の四分類と保管の六分類を軸にするだけで、日常の紙管理は格段にラクになります。

さらに、100均アイテムを活用したファイルボックス収納や、期限管理を組み合わせれば、探す時間・迷う時間がゼロに近づきます。

紙を残さず情報を要約して残す発想に切り替えることで、空間も思考もすっきりと整うでしょう。

紙の整理は、一度整えれば一生モノの仕組みです。

今日から小さな一歩を踏み出して、「片づけなくても片づいている家」を実現しましょう。

- 紙は入口の四分類で即断し未処理には期限登録を添える

- 残すのは金目の紙と使う目的がある紙の二種に限定する

- 六分類のホームファイリングでリビングに一元管理する

- ファイルボックスとクリアファイルで立てて収納する

- 未処理は色で識別し前列配置し毎日チェックを徹底する

- 不明書類は発行元に確認し案内類は送付停止を依頼する

- 要約と撮影で情報だけ残し紙本体は計画的に手放していく

- 取説はURL管理とし保証書のみ紙で保管して期限管理する

- 100均アイテムで十分に始められ色は最小限で統一する

- 見直し頻度を棚に明示しボックス幅を制限して滞留防止

- 学校プリントはクリップボード運用で提出忘れを防ぐ

- マネーと健康は年別タブで切替を容易にして探す時間短縮

- 本や資料は今使う基準で残し要点だけデータ化して保管

- ラベリングは誰にでも判別可能な語彙と配置で統一する

- 紙 片付け やり方は本文の手順で実行すれば再現できる

コメント